|

|

|||||||

| قسم شخصيات و أعلام جزائرية يهتم بالشخصيات و الأعلام الجزائرية التاريخية التي تركت بصماتها على مرّ العصور |

في حال وجود أي مواضيع أو ردود

مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة

![]() ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

| آخر المواضيع |

|

علماء وادباء و مفكرين و روائيين وفنانين و شخصيات هامة من منطقة الشاوية

|

|

|

أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |

|

|

رقم المشاركة : 1 | ||||

|

تعتبر منطقة الشاوية في شرق الجزائر من المناطق التي انجبت عبر تاريخها الطويل كمًا كبيرًا من المفكرين والادباء والعلماء ابهرو في كثير من المجالات ودالك عبر حقب تاريخية مختلفة ابتداء بالحضارة النوميدية ثم البزنطية و الاسلامية الى عصرنا الحديث لا يسعنا الوقت لدكرهم جميعًا ولعلنا اردنا دالك على سبيل التعريف والفائدة و الثقافة و الله اعلم : ماستانابال من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة ابن ما سنيسا أخو مكيبسا وغولوسا . توفي نتيجة مرض، كان شارك في الألعاب الأولمبية بتفوق في اليونان. إبنه يوغرطة من زوجة قرطاجية. ************************************************** *************************** أوغسطينوس من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة تأثيره في اللاهوت والفكرالقديس أغسطينوس  بريشة فيليب دي دي شامباني، القرن 17 أسقف تاريخ الميلاد 13 نوفمبر 354طاغست، نوميديا تاريخ الوفاة 28 أغسطس 430مقاطعة هيبو، نوميديا قديس(ة) في الكنيسة: معظم الطوائف المسيحية الرموز الأيقونية طفل؛ حمامة؛ قلم؛ صدفة: قلب مطعون شفيع(ة) إفريقيا؛ عمال المطابع؛ العيون الموجوعة؛ اللاهوتيين القديس أغسطينوس (13 نوفمبر 354 - 28 أغسطس 430) كاتب وفيلسوف من أصل نوميدي-لاتيني ولد في طاغاست (حاليا سوق أهراس، الجزائر) . يعد أحد أهم الشخصيات المؤثرة في المسيحية الغربية. تعتبره الكنيستان الكاثوليكية والأنغليكانية قديسا وأحد آباء الكنيسة البارزين وشفيع المسلك الرهباني الأوغسطيني. يعتبره العديد من البروتستانت، وخاصة الكالفنيون أحد المنابع اللاهوتية لتعاليم الإصلاح البروتستانتي حول النعمة والخلاص. وتعتبره بعض الكنائس الأورثوذكسية مثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قديسا. ولد في مملكة نوميديا التي كانت مقاطعة رومانية من أمه الأمازيغية القديسة مونيكا وأبيه الوثني باتريسيوس الأفريقي-اللاتيني. تلقّى تعليمه في روما وتعمّد في ميلانو. مؤلفاته - بما فيها الاعترافات، التي تعتبر أول سيرة ذاتية في الغرب - لا تزال مقروءة في شتى أنحاء العالم. حياته القديس أوغسطين يتحدّر من أصول أمازيغية ولد في تاغست (حاليا سوق أهراس ،الجزائر) عام 354. التي كانت مدينة تقع في إحدى مقاطعات مملكة روما في شمال أفريقيا. عندما بلغ الحادية عشرة من عمره أرسلته أسرته إلى مداوروش، مدينة نوميدية تقع 30 كلم جنوبي تاغست. في عمر السابعة عشرة ذهب إلى قرطاج لإتمام دراسة علم البيان. كانت أمه مونيكا أمازيغية[1] ومسيحية مؤمنة. أما والده، فكان وثنيا رومانيا. ورغم نشأته المسيحية، فإنه ترك الكنيسة ليتبع الديانة المانوية خاذلا أمه. في شبابه عاش أوغسطين حياة استمتاعية وفي قرطاج كانت له علاقة مع امرأة ستكون خليلته لمدة 15 عاما. خلال هذه الفترة ولدت له خليلته ابنا حمل اسم أديودادتوس Adeodatus[2] كان تعليمه في موضوعي الفلسفة وعلم البيان، علم الإقناع والخطابة. بعد أن عمل في التدريس في تاغست وقرطاج انتقل عام 383 إلى روما لظنّه أنها موطن خيرة علماء البيان. إلا أنه سرعان ما خاب ظنه من مدارس روما وعندما حان الموعد لتلاميذه لكي يدفعوا ثمن أتعابه قام هؤلاء بالتهرب من ذلك. بعد أن قام أصدقاؤه المانويون بتقديمه لوالي روما، الذي كان يبحث عن أستاذ لعلم البيان في جامعة ميلانو، تم تعيينه أستاذا هناك واستلم منصبه في أواخر عام 384. في ميلانو بدأت حياة أوغسطين بالتحول. من خلال بحثه عن معنى الحياة بدأ يبتعد عن المانوية منذ أن كان في قرطاج، خاصة بعد لقاء مخيب مع أحد أقطابها. وقد استمرت هذه التوجهات في ميلانو إذ ذهبت توجهت أمه إليها لإقناعه باعتناق المسيحية كما كان للقائه بأمبروسيوس، أسقف ميلانو، أثرا كبيرا على هذا التحول. لقد أعجب أوغسطين بشخصية أمبروسيوس وبلاغته وتأثر من موعظاته فقرر ترك المانوية إلا أنه لم يعتنق المسيحية فورا بل جرّب عدة مذاهب وأصبح متحمسا للأفلاطونية المحدثة. في صيف 386، بعد قراءته سيرة القديس أنطونيوس الكبير وتأثره بها قرر اعتناق المسيحية، ترك علم البيان ومنصبه في جامعة ميلانو والدخول في سلك الكهنوت. لاحقا سيفصّل مسيرته الروحية في كتابه الاعترافات. فقام أمبروسيوس بتعميده وتعميد إبنه في عام 387 في ميلانو. عام 388 عاد إلى أفريقيا وقد توفيت أمه وإبنه في طريق العودة تاركين إياه دون عائلة. بعيد عودته إلى تاغست قام بتأسيس دير.و في عام 391 تمت تسميته كاهنا في إقليم هيبو (اليوم عنابة في الجزائر). أصبح واعظا شهيرا (وقد تم حفظ أكثر من 350 موعظة تنسب إليه يعتقد أنها أصلية) وقد عُرِفت عنه محاربته المانوية التي كان قد اعتنقها في الماضي. في عام 396 تم تعيينه أسقفا مساعدا في هيبو وبقي أسقف هيبو حتى وفاته عام 430. رغم تركه الدير إلا أنه تابع حياته الزاهدة في بيت الأسقفية. الأنظمة الرهبانية التي حددها في ديره أهلته أن يكون شفيع الكهنة. توفي أوغسطين في 18 آب 430 عن عمر يناهز 75 عاما بينما كان الفاندال يحاصرون هيبو. شجع أهل المدينة على مقاومة الفاندال وذلك لإعتناقهم الأريوسية. يُقال أيضا إنه توفي في اللحظات التي كان الوندال يقتحمون أسوار المدينة. يلقب القديس أوغسطين (بابن الدموع) نسبة إلى دموع أمه التي كانت تذرف لمدة عشرين سنة رغبه منها خلال صلاتها لرجوعه إلى ديانته الأولى وهي المسيحية. إن أوغسطين شخصية مركزية في المسيحية وتاريخ الفكر الغربي على حد السواء، يعتبره المؤرخ توماس كاهيل أول شخص من العصور الوسطى وآخر شخص من العصر الكلاسيكي. تأثر فكره اللاهوتي والفلسفي بالرواقية والأفلاطونية والأفلاطونية المحدثة وخصوصا فكر أفلوطينوس مؤلف التاسوعات. حياتهانظر أيضا ************************************************** ************************** تاكفاريناس تاكفاريناس من أهم قادة نوميديا ، الأمازيغية، نشأ في أسرة نبيلة ذات نفوذ كبير، وينتمي لقبيلة موسالامس (Musulamii)، وجنّد مساعدا في الجيش الروماني في سن السادسة عشرة برتبة مساعد، واكتسب أثناء العمل تجربة عسكرية كبيرة؛ لكنه فر من الجندية بعد أن رأى ظلم الرومان الذي كان يمارس ضد الأمازيغيين وتلمس طغيانهم واستبدادهم المطلق. فعين من قبل أتباعه ومحبيه قائدا لقبائل "المزاملة" سنة 17م، فشكل منها جيشا نظاميا من المشاةوالفرسان على الطريقة الرومانية في تنظيم الجيوش. وفقد عمه وأخاه وابنه في الحروب التي خاضها ضد الجيش الروماني في شمال أفريقيا، وقد دامت ثورته سبع سنوات ثم انهزم قتيلا في في منطقة سور الغزلان بالجزائر. وتعلم تاكفاريناس الكثير من خطط الجيش الروماني وطرائقه الاستراتيجية في توجيه الحروب والمعارك، كما اطلع على أسلحته وما يملكه من عدة مادية وبشرية، وما يتسم به هذا الجيش من نقط الضعف التي يمكن استغلالها في توجيه الضربات القاضية إليه أثناء اشتداد المواجهات والمعارك الحامية الوطيس. يعد تاكفاريناس من أهم أبطال المقاومة الأمازيغية قديما، وقد أظهر شجاعة كبيرة في مواجهة المحتل الروماني، وقد لقنه درسا لاينسى في البطولة والمقاومة الشرسة، وهو ما زال محفورا في ذاكرة تاريخ الإمبراطورية الرومانية. كما أخرت مقاومته الشعبية احتلال تامازغا من قبل المتوحش الروماني لمدة طويلة تربو على عقد من الزمن. ولم يتمكن العدو من احتلال بعض أجزاء أفريقيا الشمالية إلا بعد مقتل تاكفاريناس في ساحة الحرب. محتويات تاكفاريناس من أهم قدات نوميديا، نشأ في أسرة نبيلة ذات نفوذ كبير، وينتمي لقبيلة موسالامس، وۥجنّد مساعدا في الجيش الروماني في سن السادسة عشرة برتبة مساعد، واكتسب أثناء العمل تجربة عسكرية كبيرة؛ لكنه سيفر من الجندية بعد أن رأى ظلم الرومان الذي كان يمارس ضد الأمازيغيين وتلمس طغيانهم واستبدادهم المطلق. فعين من قبل أتباعه ومحبيه قائدا لقبائل" المزاملة" سنة 17م، فشكل منها جيشا نظاميا من المشاة والفرسان على الطريقة الرومانية في تنظيم الجيوش. وفقد عمه وأخاه وابنه في الحروب التي خاضها ضد الجيش الروماني في شمال أفريقيا، وقد دامت ثورته سبع سنوات ثم قتل في معركة في منطقة سور الغزلان بالجزائر. وتعلم تاكفاريناس الكثير من خطط الجيش الروماني وطرائقه الاستراتيجية في توجيه الحروب والمعارك، كما اطلع على أسلحته وما يملكه من عدة مادية وبشرية، وما يتسم به هذا الجيش من نقط الضعف التي يمكن استغلالها في توجيه الضربات القاضية إليه أثناء اشتداد المواجهات والمعارك الحامية الوطيس. أسباب مقاومة تاكفاريناسإذا كان موقف الأمازيغيين من الفينيقيين والقرطاجيين إيجابيا، فإن موقف الأمازيغيين من الرومان كان سلبيا إلى حد كبير؛ لأن الحكومة الرومانية كانت تسعى إلى التوسع والاستيطان واستغلال ثروات شعوب الآخرين عن طريق التهديد وإشعال الفتن والحروب كما فعلت مع الدولة القرطاجنية في تونس في إطار ما يسمى بالحروب البونيقية. تطور مقاومة تاكفاريناس ضد الاحتلال الرومانيوإذا كان القرطاجنيون قد اهتموا بالتجارة والصيد، فإن الرومان كانوا يركزون كثيرا على الفلاحة؛ مما دفعهم للبحث عن الأراضي الخصبة الصالحة للزراعة. وهذا ما أدى بالحكومة الرومانية للتفكير في استعمار شمال أفريقيا قصد نهب خيراتها والاستيلاء على أراضيها التي أصبحت فيما بعد جنانا للملاكين الكبار وإقطاعات لرجال العسكر وفراديس خصبة للساهرين على الكنيسة في حين أصبح الأمازيغيون عبيدا أرقاء وخداما رعاعا وأجراء مستلبين في أراضيهم مقابل فضلات من الطعام لاتقي جوع بطونهم التي كان ينهشها الفقر والسغب. ومن ثم، « طبقت روما سياسة اقتصادية جشعة طوال احتلالها، تلخصت في جعل ولاياتها تخدم اقتصادياتها وتلبي حاجياتها من الغذاء والتسلية لفقرائها... والتجارة المربحة لتجارها والضرائب لدولتها... والإبقاء على النزر اليسير لسد متطلبات عيش الأمازيغ الخاضعين...". ويعني هذا أن سياسة الرومان في أفريقيا الشمالية كانت تعتمد على التوسع والغزو وإيجاد الحلول المناسبة لمشاكلها الداخلية وتصديرها إلى الخارج مع البحث عن الموارد والأسواق لتحريك دواليب اقتصادها المعطل وإيجاد مصادر التمويل والتموين لقواتها العسكرية الحاشدة عددا وعدة. ومن ثم، لم " يكتف الرومان باحتلال أجود الأراضي الفلاحية الأمازيغية فحسب، بل قام الإمبراطور الروماني أغسطس بتشجيع استيطان عدد مهم من سكان إيطاليا في شمال إفريقيا، خصوصا منهم الجنود وقادة الجيش المسرّحون أو المتقاعدون ورجال الأعمال والتجار مما كان له دوره في تغيير التوازن والتوافق السكاني، الذي كان سائدا في السابق بين ساكنة المنطقة، بل كلما تم استقدام أعداد منهم من إيطاليا، إلا ويكون على حساب الأراضي الفلاحية والرعوية للأهالي الأمازيغ. ويظهر هذا في نسبة العمران والتمدين الروماني الذي بدأ في سواحل البحر المتوسط خصوصا بعد فترة الإمبراطور أغسطس. أما المناطق الداخلية فلم تبق بمعزل عن هذه التطورات خصوصا أن الرومان كانوا يضمون الأراضي الأمازيغية باستمرار نحو الداخل، إما بهدف الحصول على أراضي جديدة للقادمين الجدد، أو الحصول على أماكن بناء الحصون والقلاع لحماية أراضي المعمرين.". ومن الأسباب الأخرى التي أدت إلى اندلاع ثورة تاكفاريناس الانتقام للملك الأمازيغي الأول يوغرطة الذي وحد الأمازيغيين وأعدهم لمواجهة العدو الروماني الغاشم، بيد أن الجيش الروماني نكل به تنكيلا شديدا ليكون عبرة للآخرين، وأيضا الثأر من الجيش الروماني نظرا لما قام به من اعتداء صارخ على القبائل الموسولامية التي وقفت كثيرا في وجه الغزو الروماني، ناهيك عن التفاوت الطبقي والاجتماعي في المجتمع الأمازيغي الذي خلقه الاحتلال الروماني، وتردي أحوال الفقراء والمعدمين وهذا ما سيؤدي بهم فيما بعد إلى ثورة جماعية تسمى بالدوارين؛ لأنهم كانوا يحومون ويدورون حول مستودعات الحبوب لسرقتها. ولا ننسى رجال الكنيسة الأمازيغيين الذين ساهموا في إشعال عدة فتن وثورات ضد المحتل الروماني خاصة الدوناتيين نسبة إلى رجل الدين الأمازيغي المسيحي دوناتوس الذين كانوا يطالبون إخوانهم الأمازيغيين بعدم الانتظام في الجندية الرومانية وطرد كبار الملاك من أراضيهم وأصحاب النفوذ من المسيحيين الكاثوليك من بلادهم. لم يرض تاكفاريناس بالتدخل الإيطالي ولم يقبل كذلك بالظلم الروماني وبنزعته التوسعية الجائرة التي استهدفت إخضاع الأمازيغيين وإذلالهم ونهب ثرواتهم والاستيلاء على خيراتهم وممتلكاتهم عنوة وغصبا. كما لم يرض بتلك السياسة العنصرية التي التجأ إليها الرومان لطرد الأمازيغيين خارج خط الليمس (Limes) وهو خط دفاعي يفصل الثلث الشمالي المحتل عن الجنوب الصحراوي غير النافع. وقد ۥشيّد هذا الخط الفاصل بعد القرن الثاني الميلادي بعد أن تمت للرومان السيطرة الكاملة على أراضي أفريقيا الشمالية. ويتركب خط الليمس من جدران فخمة شاهقة وخنادق وحفر وحدود محروسة وقلاع محمية من قبل الحرس العسكري، ويمكن تشبيهه بالجدار المحصن ضد الهجوم الأمازيغي المحتمل. وكان هذا الخط الفاصل يتكون من الفوساطوم الذي يتألف من أسوار تحفها خنادق من الخارج، ومن حصون للمراقبة غير بعيدة عن الفوساطوم، وطرق المواصلات الداخلية والخارجية التي تتصل بالفوساطوم قصد إمداد الحاميات بالمؤن والأسلحة. ويعني هذا أن خط الليمس كان يقوم بثلاثة أدوار أساسية: دور دفاعي يتمثل في حماية الحكومة الرومانية في إفريقيا الشمالية والحفاظ على مصالحها وكينونتها الاستعمارية من خلال التحصين بالقلاع واستعمال الأسوار العالية المتينة الشاهقة، ودور اقتصادي يكمن في إغناء التبادل التجاري مع القبائل الأمازيغية التي توجد في المنطقة الجنوبية لخط الليمس، ودور ترابي إذ كان الليمس يفصل بين منطقتين : منطقة شمالية رومانية ومنطقة جنوبية أمازيغية. ولا يعبر هذا الخط الواقي إلا عن سياسة الخوف والحذر وترقب الهجوم الأمازيغي المحتمل في كل آن ولحظة.

هذا، ولقد امتدت مقاومة تاكفاريناس شرقا وغربا لتوحيد الأمازيغيين قصد الاستعداد لمواجهة الجيش الروماني المحتل. وكانت الضربات العسكرية التي يقوم بها تاكفاريناس تتجه صوب القاعدة الرومانية الوسطى مع استخدام أسلوب المناورة والتشتت للتجمع والتمركز مرة أخرى، والتسلح بحرية الحركة و استخدام تقنية المناورة واللجوء إلى الانسحاب والمباغتة والهجوم المفاجئ وحرب العصابات المنظمة لمحاصرة الجيش الروماني وضربه في قواعده المحصنة. وهذه الطريقة في المقاومة لم يألفها الجيش الروماني الذي كان لايشارك إلا في الحروب والمعارك النظامية وينتصر فيها بكل سهولة نظرا لقوة عتاده المادي وعدته البشرية والعسكرية. ويبدأ امتداد تاكفاريناس من طرابلس الحالية غربا حتى المحيط الأطلسي شرقا والامتداد في مناطق الصحراء الكبرى جنوبا. وكل من يستقرى تاريخ مقاومة تاكفاريناس لابد أن يعتمد على كتابات المؤرخ اللاتيني تاكيتوس الذي كان قريبا من تلك الأحداث، ولكنه لم يكن موضوعيا في حولياته التاريخية وأحكامه على الأمازيغيين، وكان ينحاز إلى الإمبراطورية الرومانية وكان يعتبر تاكفاريناس ثائرا إرهابيا جشعا يريد أن يحقق أطماعه ومآربه الشخصية على حساب الآخرين وحساب أصدقائه القواد مثل: القائد الشجاع مازيبا. ويعني هذا حسب المؤرخ اللاتيني الروماني تاكيتوس أن الحكومة الرومانية لم تأت إلى أفريقيا الشمالية إلا لتزرع الخير وتنقذ الجائعين وۥتحضّر البدويين والرحل الرعاع وتزرع السلام والمحبة بين الأمازيغيين، بينما - والحق يقال- لم تقصد الجيوش الرومانية ربوع تامازغا بجيشها الجرار وأسلحتها الفتاكة سوى لاحتلالها والاستيطان بها والاستيلاء على أراضيها ونهب ثرواتها والتنكيل بأهاليها. ويقول تاكيتوس في حق تاكفاريناس:" اندلعت الحرب في إفريقية في نفس السنة (17م)، وكان على رأس الثوار قائد نوميدي يسمى تاكفاريناس، كان قد انتظم بصفة مساعد في الجيوش الرومانية ثم فر منها. وفي أول أمره جمع حوله بعض العصابات من قطاع الطريق والمشردين وقادهم إلى النهب، ثم جعل منهم مشاة ففرسانا نظاميين وسرعان ما تحول من رأس عصابة لصوص إلى قائد حربي للمزالمة، وكانوا قوما شجعانا يجوبون الفلوات المتاخمة لإفريقية. وحمل المزالمة السلاح وجروا معهم جيرانهم الموريين الذين كان يقودهم مازيبا. واقتسم القائدان الجيش، فاستبقى تاكفاريناس خيرة الجند، أي جميع من كانوا مسلحين على غرار الرومان ليدربهم على النظام ويعودهم على الامتثال، أما مازيبا فكان عليه أن يعمل السيف ويشعل النار ويذعر الذعر بواسطة العصابات". ويستعمل تاكيتوس (تاسيت Tacite) أسلوبا ذكيا في توجيه الطعنات إلى تاكفاريناس عندما اعتبره رجل عصابة يفر من الجندية ويتحول إلى قائد عسكري خائن أناني يستحوذ على خيرة الجند، بينما لا يترك لصديقه مازيبا سوى عصابة من الإرهابيين تنشر الذعر في نفوس الأبرياء من الروم!!! ونحن سنقلب القراءة لتتجه عكس مسار قراءة تاكيتوس لنثبت بأن تاكفاريناس كان رجلا شجاعا ومواطنا أمازيغيا غيورا على بلده، لم يرض بالضيم الإيطالي والذل الروماني، فوحد القبائل الأمازيغية سواء أكانت في الشرق أم في الغرب أم في الجنوب، أي إنه استعان بكل القبائل المناوئة للمحتل الروماني حتى بالقبائل الصحراوية التي كانت ترفض هذا العدو المغتصب وتناهضه. وتعتمد مقاومة تاكفاريناس على نوعين من القوات العسكرية : قوة عسكرية منظمة على الطريقة الرومانية التي تتكون من المشاة والفرسان، وقوة غير منظمة تتخذ شكل عصابات مباغتة مشروعة في أهدافها ونواياها توجه ضربات خاطفة موجعة للجيش الروماني وتزرع في صفوفه الرعب والهلع والخوف، وفي دياره الدمار والخراب وخاصة في موسم الحصاد أثناء جني المحصول، وبذلك كان يوجه الضربات السديدة إلى الاقتصاد الروماني بحرق المحصول أو السيطرة عليه أو منع الأمازيغيين من بيعه للحكومة الرومانية التي احتلت الأمازيغيين لمدة خمسة قرون. وبالتالي، فهذه" الحرب أضرت بالمصالح الاقتصادية لروما. فكانت جميع المعارك تقع في أواخر الربيع وفصل الصيف، ومن بين أسباب ذلك إغارة تاكفاريناس على المدن وقت الانتهاء من حصاد الحبوب للسيطرة على المحصول من جهة وللحيلولة دون بيع كل غلة الحبوب لروما. كما كان تاكفاريناس يشتري الحبوب من التجار الرومانيين للحيلولة دون وصولها إلى العاصمة الإمبراطورية".. وقد استمرت ثورة تاكفاريناس في مواجهة الرومان مدة سبع سنوات من 17م إلى 24م سنة مقتله في معركة الشرف ضد الجيش الروماني. ويعني هذا أن ثورة تاكفاريناس ثورة عنيفة شرسة، وتعتبر أقوى مقاومة في تاريخ الحضارة الأمازيغية في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط. وهي لا تعبر عن صراع الحضارة والبداوة أو الصراع الطاحن بين النظام والفوضى كما يقول الكثير من المؤرخين الغربيين بما فيهم المؤرخ الروماني تاكيتوس صاحب كتاب الحوليات، بل هي تعكس صراعا جدليا بين الظلم والحق وبين الحرية والعبودية. ومن أسباب نجاح ثورة تكافاريناس أنه تبنى عدة طرائق في المواجهة العسكرية ولاسيما الجمع بين الخطة النظامية وحرب العصابات وتوحيد القبائل الأمازيغية في إطار تحالف مشترك واستغلال الظروف العصيبة التي كانت تمر بها الحكومة الرومانية لضربها ضربات موجعة. وبالتالي، لم يقتصر في تحالفه على قبائل الموسلام، بل انفتح على القبائل الصحراوية وتحالف مع الموريين، أي مع قوات موريطانيا الطنجية التي كان يقودها مازيبا. أما الحاكم يوبا الثاني ملك موريطانيا الطنجية فقد كان عميلا للرومان ومتحالفا مع الحكومة القيصرية، لذلك لم يستجب له الشعب وانساق وراء القائد مازيبا الثائر، دون أن ننسى قبائل الكينيتيين الشجعان الذين كانوا يوجدون في الجنوب الشرقي للقبائل الموسولامية وقد تحالفوا عن اختيار وطواعية مع القائد البطل تاكفاريناس. وبعد أن استجمع تاكفاريناس القبائل الثائرة عبر المناطق الجنوبية لخط الليمس من سرت حتى المحيط الأطلسي انطلق في هجماته التي كانت تخضع للمد والجزر والهجوم والانسحاب، ولكنه استطاع أن يلحق عدة هزائم بالجيش الروماني وأن يقض مضجع الحكومة المركزية في روما. وكان تاكفاريناس يعتمد على البدو الذين كانوا يعرفون مناطق الصحراء ويتحركون بسرعة على جمالهم ويباغتون الجيش الروماني في الوقت الذين يحددونه والمكان الذي يعينونه ويختارونه بدقة. لذالك، كانت الكرة في مرمى جيش تاكفاريناس يستخدمها في الوقت المناسب وفي المكان المناسب. بينما ينتظر الجيش الروماني ضربات الهجوم للرد عليها. ولكن الرومان استطاعوا أن يتحالفوا مع الأمازيغيين الموالين لهم كيوبا الثاني وابنه بطليموس وأن يسخروا الجنود الأمازيغيين لضرب إخوانهم ؛ وكان المثل عند كل المحتلين لأراضي الأمازيغ من الرومان مرورا بالبيزنطيين إلى الوندال:" ينبغي أن تحارب الأمازيغيين بإخوانهم الأمازيغيين". بيد أن يوبا الثاني وابنه بطليموس لم يستطيعا أن يؤثرا على الموريين الذين مالوا إلى تاكفاريناس ومازيبا للدفاع عن أراضيهم المغتصبة من قبل الرومان وحرياتهم الطبيعية والمشروعة التي يريد الرومان انتزاعها من أصحابها ليحولونهم إلى أجراء وأرقاء مذلولين. ويقول تاكيتوس في حولياته:" تاكفاريناس لا زال ينهب في إفريقيا مساندا من طرف الموريين الذين فضلوا مساندة الثورة على الولاء للعبيد العتقاء الذين يشكلون حاشية الملك الصغير بطليموس.". وقد هاجم تاكفاريناس حصون الجيش الروماني وقلاعه وهدد مدينة" تهالة"، وطالب الرومان بأراضي خصبة لزراعتها أو للرعي فيها، لكن الرومان استمالوا بعض أتباع تاكفاريناس ووعدوهم بالعفو وبأجود الأراضي لزراعتها. وهكذا دب الشقاق في جيش تاكفاريناس وانتشرت الخيانة. وفي جهة مقابلة، سارعت الحكومة الرومانية إلى توشيح كل القادة العسكريين الذين يصدون بعنف لهجمات تاكفاريناس ووضعوا تماثيل شاهدة على إنجازاتهم. وقد قال تاكيتوس ساخرا بذلك:" يوجد في روما ثلاثة تماثيل متوجة وتاكفاريناس لا زال حرا طليقا في إفريقيا". لكن مع تعيين البروقنصل كورنيليوس دولا بيلا Coelius Dolabella، ستتغير موازين الحرب في أفريقيا الشمالية وسيحاصر هذا القائد الروماني الجديد جيوش تاكفاريناس بعد أن قضى على الكثير من أتباعه الموزولاسيين واستطاع أن يباغت جيشه في حصن أوزيا شرق نوميديا في الصباح الباكر قبل استيقاظ قوات تاكفاريناس، فاستطاع بسهولة أن يقبض على ابن الثائر أسيرا، وأن يتمكن من أخ تاكفاريناس. وبعد ذلك، دخل دولابيلا في معركة حامية الوطيس مع القائد تاكفاريناس الذي توفي في المعركة سنة 24م. وكانت هذه الهزيمة في الحقيقة نتاجا للخيانة التي دبرت في الكواليس الرومانية في تنسيق مع الأهالي الأمازيغيين، ومن هنا، طعن تاكفاريناس في الظهر كما في كل السيناريوهات الحربية والعسكرية التي حبكت من قبل الرومان للتخلص من أعدائهم الأمازيغيين... ويقول محمد بوكبوط مصورا نهاية تاكفاريناس:" شن تاكفاريناس الحرب على المدن والقرى الخاضعة للرومان، وامتدت الحركة من موريطانيا إلى خليج السرت، مما جعله يضغط بقوة ويطالب الإمبراطور بتسليمه الأراضي، مهددا بشن حرب لاهوادة فيها. غير أن الرومان استطاعوا أن يحدثوا شرخا في صفوف الثوار الأمازيغ، بقطع الوعود وتقديم تنازلات بسيطة. ورغم ثورة الموريين عقب تولي بطليموس، فإن البروقنصل دولابلا Dolabella أفلح في الظفر بتاكفاريناس الذي قتل وهو يحارب سنة 24م. لتنتهي بذلك ثورته." ************************************************** ************************************************** ****** دوناتوس دوناتوسرجل دين مسيحيأمازيغي ولد في الجزائر في منطقة الأوراس قاد ثورة ضذ الرومانوالبيزنطيين درس الدين المسيحي ثم تدرج في مناصب المسيحية قاد الحركة الدوناتية أصبح له انصار من الأمازيغ فنجحت الدوناتية بتحول المقاومة العسكرية إلى دينية (المسيحية لوطنية) نجح انصار دوناتوس في تقليص نفوذ المذهب الكاثوليكي الروماني في ذلك الوقت. ************************************************** ****************************** لوكيوس أبوليوس لوشيوس أبوليوس [1] أو لوسيوس أبوليوس [2] أو لوكيوس أبوليوس و بالأمازيغية أفولاي (125 ق.م - 180 ق.م) ترعرع في مداوروش هو كاتب لاتيني وخطيب أمازيغي نوميدي وفيلسوف وعالم طبيعي وكاتب أخلاقي وروائي ومسرحي وملحمي وشاعر غنائي. ولد في حوالي عام 125 قبل الميلاد، في مدينة مادور، والتي يطلق عليها اليوم مداوروش في ولاية سوق أهراس، الجزائر. كان يسمي نفسه في مخطوطاته أحيانا " أبوليوس المادوري الأفلاطوني " و" الفيلسوف الأفلاطوني " أحيانا أخرى.يعتبر صاحب أول رواية في التاريخ وتوفى سنة180 قبل الميلاد. كتب رواية التحوُّلات أو التغيّرات باللغة اللاتينية القديمة، وهي الرواية الوحيدة بتلك اللغة التي لها نسخة محفوظة بحالة سليمة. وُيطلق على الرواية أيضًا الحمار الذهبي. وقد كتبت في 11 جزءًا، بأسلوب طغى عليه التعقيد والمحسنات اللفظية. وتتعرّض لمغامرات شاب يُدْعَى لوسيوس، شاءت الصدف أن يُمسخ حمارًا. فصار يتنقَّل من مكان إلى مكان، وهو يُمعْن النظر في غباء البشر وقسوتهم. وأخيرًا تنجح الإلهة المصرية إيزيس في إعادته إلى هيئته البشرية. وتحتوي الرواية على العديد من الحكايات القصيرة، أشهرها قصة كِيُوبيد وبْسيشة. تتناول بعض كتاباته المحفوظة الأخرى السحر والخطابة والفلسفة، ويعد كتابه الحمار الذهبي أقدم نص روائي مكتوب في تاريخ الرواية الإنسانية. بين عامي 143 ق.م حتى 150 ق.م سافر بين مدن ساموس وهيرابولس وروما عاصمة الإمبراطورية الرومانية وزار أيضا آسيا الصغرى وبلاد المشرق والإسكندرية في مصر، ثم استقرّ في أويا (طرابلس) ممارساً للطب، "وتزوج ليبيّةً تدعى إميليا بودنتيلا، إلا أن أقرباءها اتهموه بالسحر، طمعاً في ثروة زوجته الغنية، وطالبوا بمحاكمته، وكانت عقوبة السحر في القانون الرومان هي الاعدام، فأعدّ لمحاكمته "مرافعة صبراتة" ساخراً من خصومه حيناً، مجلاً هيئة القضاء حينا آخر، أو مسترسلاً في شرح أساليب التجربة العلمية في الطب أوالفيزياء أو البصريات، محولاً الاتهام إلى عمل صادر عن جهل وانعدام معرفة، وجاعلاً مرافعته واحدة من أشهر القطع الأدبية في تاريخ إفريقيا الرومانية. ثم استقر أبوليوس في قرطاج متدرّجاً في الكهنوت، حتى سُمي كاهناً أكبر للمدينة وراعياً لمجلس الولاية، ومسؤولاً عن إقامة الشعائر والطقوس العامة. ثم انصرف إلى كهانة معبد الإله اسقليبيوس في معبد الإله الكنعاني أشمون، المقام على ربوة بِرصا... وكان أبوليوس إلى جانب لغته اللوبية ومعرفته باللغة القرطاجية يكتب أويقف خطيباً باللغتين الإغريقية واللاتينية. روي عنه أنه قال: "إني لأنهض بالأمر كله على السواء باللسان الإغريقي أو اللاتيني بنفس الإقبال والوثوق وبنفس الجد وبنفس الطراز والأسلوب". وقال: "أمبيدوقل ينظم القصائد، وأفلاطون يصنّف المحاورات، وسقراط يضع الأناشيد، وأبيكاروس يصنّف مشاهد التمثيل الإيمائي، وكسينوفون يؤلف القصص التاريخية، وغراتس يصنع الأهاجي، أما صاحبكم أبوليوس، فهو يجمع كل هذه الأصناف ويتعامل مع ربات الفنون التسع". وقد انعزل أبوليوس عن الحياة العامة منذ 164، ولا تعرف نهايته على وجه التحديد".[3] مؤلفات أبوليوس  لوكيوس أبوليوس

يوداس يوداس من أهم أبطال المقاومة الأمازيغية الذين حاربوا الاحتلال البيزنطي إلى جانب سالبوس وقرقزان وييرنا وأنطالاس … ويعتبر يوداس الأمازيغي أيضا من أهم مناضلي القبائل المورية الذين وقفوا في وجه الاحتلال البيزنطي في القرن السادس الميلادي. والمقصود بالقبائل المورية في الكتابات التاريخية القديمة: " مجموع سكان شمال أفريقيا المستقرين في المنطقة الممتدة من خليج السرت شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا، باستثناء العناصر الرومانية أو المترومنة؛ وهو المعنى الذي انتهى إليه المصطلح الموري في القرنين الخامس والسادس الميلاديين.أي جميع العناصر غير المترومنة سواء انتمت أو لا إلى القبائل المستقرة داخل التراب الخاضع للسلطات السياسية الأجنبية، يقابله مصطلح الروماني الذي يشار به من خلال المصادر إلى كل عنصر أثبت انتماءه إلى الحضارة الرومانية. فالفصل بين العناصر المترومنة والموريين، قائم بالأساس على اختلاف نمط الحياة لدى كل منهما، فيكون الروماني هو ذلك الشخص المخلص للحياة الحضرية وجميع المظاهر الرومانية التي انتشرت بشمال أفريقيا، وعلى رأسها اللغة اللاتينية والدين المسيحي. أما الموري فهو من ظل مخلصا لتقاليده القبلية، ومحافظا على أعرافه المحلية." ويعني هذا، أن الموري هو الأمازيغي النقي الذي تشبث بلغته المحلية وعاداته وتقاليده الموروثة ولم يترومن كباقي الأمازيغيين المنبهرين بالحضارة اللاتينية الرومانية، وهناك من يربط الموري بالثورة والتمرد عن السلطة السياسية والمقاومة الشرسة لأي احتلال يحاول تذليل الأمازيغيين وتركيعهم كما عند المؤرخ كامبس. ومع القرن الخامس الميلادي، ستستقل مجموعة من القبائل المورية في الولايات الطرابلسية والنوميدية، الشيء الذي سيمكنها من التأثير على أحداث شمال أفريقيا وتغيير مجرى الأحداث التي رسمتها الدولة الوندالية في هذه المناطق لصالح المقاومة التي أدت إلى طرد الأعداء من تامازغا ومحاولة تحقيق الاستقلال الذاتي وتشكيل دويلات صغرى إلى أن يحل الفتح العربي الإسلامي ليدمجها في كيان قومي عربي واحد. محتويات

1-من هو يـــوداس أو إيوداس؟ أصوله : يوداس أمازيغي يعود اصله إلى منطقةغسيرة الان يعد يوداس أو إيوداس من كبار المقاومين الأمازيغيين الموريين في شمال أفريقيا في القرنين الخامس و السادس الميلاديين ، إذ كرس كل حياته في خدمة بلده ومملكته و مقاتلة الوندال والبيزنطيين الذين استهدفوا احتلال نوميديا واستغلالها والتنكيل بساكنتها . وقد ولد يوداس في جبال الأوراس بمنطقة نوميديا، وعد من كبار قواد الأوراسيين الذين خدموا القضية الأمازيغية ودافعوا عن حرية المملكة الأوراسية واستقلال الجزائر القديمة وتحريرها من قبضة الوندال أولا وبطش البيزنطيين ثانيا. وقد خاض حروبا حامية الوطيس ضد القوات الوندالية التي تغلغلت في شمال الجزائر ووسطها من أجل استعمار نوميديا والتنكيل بساكنتها المحلية قصد بسط نفوذها العسكري واستغلال ثروات المنطقة ولاسيما الفلاحية منها. هذا، و أصبح يوداس فيما بعد أميرا أو قائدا أو ملكا للقبائل الأوراسية المستقلة بعد تراجع النفوذ الروماني في بلاد تامازغا سياسيا وعسكريا واقتصاديا أمام ضربات الونداليين والبيزنطيين. والدليل على اتخاذ حكام الموريين لهذه الألقاب السامية أنه في القرن السادس الميلادي تشكلت على يد القبائل المورية" نواة مؤسسات سياسية، يرأسها قادة موريون اتخذوا في بعض الأحيان اللقب الملكي، وهذه المؤسسات ليست مؤسسات محدثة ناتجة عن اندحار المملكة الوندالية، بل تعود إلى بداية تراجع الإمبراطورية الرومانية عن أجزاء هامة من شمال أفريقيا. ومع سقوط المملكة الوندالية اتسعت حركة استقلال القبائل المورية في مناطق واسعة من ولاية نوميديا وبيزاكينا وموريطانيا القيصرية وغيرها من الولايات. ويبدو أن كوريبوس، حين أشار إلى استقلال القبائل المورية، نعت زعيم الموريين بلقب لاتيني وهو Princeps الذي يعني الأول بين أقرانه ويترجم عادة بالأمير، أما بروكوب فلقد استعمل مصطلح أرخون ، وهو مصطلح إغريقي يقصد به أحد الحكام التسعة في أثينا، ويستعمل في بعض الأحيان تفاديا لاستعمال مصطلح ملك، بمعنى أن مصطلحي برانسيپس وأرخون يستعملان في معان تندرج من القائد الأعلى للحرب إلى الملك؛ لأن القبائل المورية كانت تحتفظ باستقلالها في تسيير شؤونها الخاصة، وهي لم تكن لتلتف حول زعيم أعلى تفوق سلطته شيخ القبيلة إلا في ظروف الحرب. لذلك يظهر الملوك الموريون في النصوص التاريخية كمحاربين وقادة للجيش." وعلي أي حال، فقد خطط الأمير الأوراسي يوداس لعدة حروب ضد الوندال والبيزنطيين حقق في بعضها الانتصار و انهزم في البعض الآخر ، وبعدها استعاد يوداس القوة من جديد لشن غارات شرسة على القوات البيزنطية العدائية. 2-مراحل تطور مقاومة يوداس لقد انطلقت مقاومة يوداس من الجزائر أو ماكان يسمى بنوميديا المورية، وتتموقع مملكة يوداس أو إيوداس جغرافيا في منطقة الأوراس وخاصة في جبالها الوعرة التي من الصعب التغلغل فيها لوعورة طرقها وتشعب منافذها. لذا، وحد يوداس القبائل الأوراسية وشكل مملكة مستقلة عرفت بالقوة والشراسة كبدت القوات الوندالية خسارة مادية وبشرية فادحة ، ساعدها في ذلك موقعها الجغرافي الجبلي على غرار جبال الأطلس المغربية التي لم يستطع الرومان التوغل فيها نظرا لشساعة أرجائها وعسر اجتيازها واقتحام مراكز المقاومين العتاة. وقد قدر جيش يوداس الأمازيغي الموري بحوالي ثلاثين ألفا، وكان الأوراسيون يسيطرون على السهول الخصبة والهضاب المجاورة للجبل من الشرق والغرب، وكانوا يتوسعون في كل الاتجاهات بشكل تدريجي إلى أن وصلوا التل الشمالي. وتوجد بجوار هؤلاء الأوراسيين القبائل المورية التابعة لكوتزينا، التي كانت تستقر بدورها ببيزاكينا، وبعد هزيمتها أمام الجنرال البيزنطي سولومون، اضطرت إلى البحث عن موطن لها بالقرب من إيوداس وأتباعه على الحدود الفاصلة بين بيزاكينا ونوميديا." أي أصبحت جبال الأوراس مكانا للاحتماء والتحصين والاختباء من القوات البيزنطية العاتية. وبدأت مقاومة الملك يوداس بتنظيم حملة عسكرية قوية في العدد والعدة استهدفت تطويق الوندال ومحاصرتهم عسكريا بعد نزولهم في شمال نوميديا، وقد عملت مقاومة يوداس على تحقيق استقلال القبائل الأوراسية عن حكم الونداليين بعد وفاة ملكهم هونريك 484-477 م . كما قاد يوداس مقاومة عنيفة ضد التواجد البيزنطي في المنطقة بين سنوات 539-534م، فقام الأوراسيون بتخريب بعض المدن التي توجد في سفوح جبال الأوراس، والتي تشكل خطرا على المملكة الناشئة كمدينة تيمگاد التي كانت قريبة من الحامية العسكرية الوندالية المتمركزة في مدينة لامبيز. ولم يكن الأوراسيون" جبليين منعزلين في معاقلهم النائية، رأوا في انهيار روما وتراجع الوندال، فرصة للانقضاض على المدن الرومانية لنهبها نهبا عشوائيا، فهم بما منحتهم منطقتهم من إمكانيات اقتصادية، حققوا استقلالهم عن السلطة الوندالية وأسسوا مملكة تحت قيادة إيوداس؛ تمتعت هذه المملكة باستقلال سياسي وكانت تقوم باستقبال عدد كبير من الثائرين على السلطة البيزنطية، مثل القائد كوتزينا الذي أقام في منطقة مجاورة للأوراس بعد فراره من البيزنطيين. لكن على الرغم مما يبدو من كون المملكة الأوراسية كانت مملكة غنية اقتصاديا ومستقلة سياسيا، فإنه يصعب أن نعرف بالحجم الحقيقي للسلطة السياسية التي تمتع بها إيوداس." ومن الأسباب التي أدت إلى ظهور المقاومة الأوراسية بقيادة يوداس هو طرد المستعمر الأجنبي من تامازغا بصفة عامة ونوميديا بصفة خاصة، وحماية استقلال مملكة الأوراس و الحفاظ على نفوذها السياسي وسلطتها المحلية وسيادتها الترابية، ناهيك عن السياسة الاستبدادية التي يمارسها المحتلون في التعامل مع ساكنة نوميديا وتركيزهم على استغلال ثروات البلاد وتجويع الأمازيغيين بعد السيطرة على ثرواتهم وممتلكاتهم وأراضيهم واستغلالهم للدين المسيحي في ذلك. ومن الأسباب التي جعلت الموريين ينتصرون على البيزنطيين هو استعمالهم للتحصين وخاصة التحصين بالجمال ومعرفتهم الجيدة بالمنطقة واستخدام حرب العصابات ونهج سياسة الكر و الفر واستدراج البيزنطيين إلى المناطق الوعرة من أجل مراقبتهم وتطويقهم ومحاصرتهم عسكريا أو تسهيل عملية الفرار من وجود المحتل . ويمكن الحديث عن مرحلتين أساسيتين في مقاومة يوداس وهما: مرحلة الهزيمة مع سولومون البيزنطي ومرحلة المقاومة والانتصار. أ-مرحلة المقاومة و الهزيمة أمام قوات سولومون حاول البيزنطيون بقيادة سولومون سنة 535م استرجاع منطقة الأوراس وضمها إلى النفوذ البيزنطي، بيد أنه فشل في البداية بسبب اشتعال المقاومة الأوراسية بزعامة الأمير القائد يوداس الذي أظهر خبرة محنكة في إدارة الحروب والمعارك ضد البيزنطيين. وقد ساهمت وعورة الطرق في جبال الأوراس وقلة الماء وتمرد الجيش البيزنطي إلى اضطرار سولومون للعودة منهزما إلى مدينة قرطاجة . بيد أنه في سنة 539م، سيعد سولومون حملته العسكرية الجديدة لمواجهة قبائل الأوراس ، ولكنها انتهت بانتصار القائد يوداس الذي أحسن التحكم في منابع مياه وادي أبيگاس ، حيث أغلق جميع" مجاري النهر باستثناء المجرى المتجه نحو مدينة باگاي، أي نحو المعسكر البيزنطي الذي غمرته المياه، مما دفع بكونتاريس إلى الفرار مع أفراد الجيش متجها نحو سولوم، الذي غادر قرطاجة وعسكر عند قدم الأوراس. وتوالت المواجهات بين منتصر ومنهزم، إلا أن تمكن أحد القادة البيزنطيين ويدعى كنزو Genzo ، من تسلق جبل الأوراس والاقتراب من معسكر الأوراسيين، وقتل ثلاثة من المحاربين أتباع إيوداس،مما ساعد على اندفاع باقي أفراد الجيش البيزنطي عبر هذا الممر، فكانت وسيلة الأوراسيين الوحيدة للخلاص هي الفرار خصوصا بعد إصابة إيوداس في ذراعه، وفراره بدوره عبر الطريق المؤدية إلى موريتانيا. فتحقق بذلك لسولومون السيطرة على منطقة الأوراس ، خصوصا السفوح الشمالية لفترة زمنية محدودة". ب- مرحلة انتصار المقاومة الأوراسية على القوات البيزنطية بعد هزيمة يوداس أمام قوات سولومون البيزنطي، فر الزعيم الأوراسي الجريح إلى موريتانيا، ولم يرجع إلى مملكته في جبال الأوراس الشامخة إلا في سنة 546م بعد تدهور الوندال وضعف القوات البيزنطية في نوميديا واشتعال مقاومة حليفه أنطالاس فيما بين حدود تونس والجزائر، والذي سيتحالف عسكريا واستراتيجيا مع القائد يوداس لتطويق القوات البيزنطية ومحاصرتها من جميع الجهات قصد دحرها وإرجاعها إلى الخلف. ومن المعلوم أن القبائل الأوراسية تعد من أعتى القبائل المورية الأمازيغية شراسة ومقاومة، فقد ثار سكان الأوراس مدة سبع سنين من 477 إلى 484م،" فأوقفوا زحف الوندال وألحقوا بهم الهزائم تلو الهزائم. وهذه الوقائع هي التي قضت على سمعة الوندال وأعادت الأمل إلى نفوس أعدائهم الكاثوليكيين المضطهدين. كذلك عندما انتصر البيزنطيون سنة 533م على الوندال وظنوا أنهم قادرون على استعادة المغرب بكامله وجدوا أمامهم نفس الخصوم وواجهوا نفس المقاومة العنيدة. حاربهم يوداس أمير الأوراس أربع سنوات ثم التجأ إلى الغرب ليسترجع أنفاسه قبل أن يعيد الكرة مرة أخرى." وفي سنتي 534-539م، شن القائد يوداس حملات عسكرية عنيفة ضد المواقع البيزنطية فكبدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وسيطر على المراكز الإستراتيجية وأحرق المدن التي توجد في الطرق القريبة من الثكنات العسكرية التي كان يتحصن فيها البيزنطيون ، ولم يتمكن الأوراسيون من زمام القوة والسيطرة إلا بعد تحالف يوداس مع القائد أنطالاس الذي أظهر بدوره شجاعة نادرة في مقاومة الوجود البيزنطي الشرس. ولم يتحطم الجيش البيزنطي بكامل عناصره في الحقيقة إلا في سنة 534م مع أربعة قادة من حكام القبائل المورية الأمازيغية وهم: كوتزيناس وإسديلاس وإييورفوتين ثم مديسنيسا. لذا، سيوجهون للبيزنطيين ضربات موجعة عبر توالي تاريخ المقاومة الأمازيغية خاصة مع أنطالاس وييرنا. وعليه، فقضاء" البيزنطيين على الوندال لم يكن يعني استرجاعهم للولاية الأفريقية، فالمرحلة التي عاشت خلالها بيزنطة صراعا عسكريا ضد الموريين، كانت أعنف وأشد من المرحلة الأولى، عبرت خلالها القبائل المورية عن مدى تشبثها بالأرض، ولعل كثرة الحصون التي أنشئت في مراكز جغرافية متعددة قد توحي باضطراب عسكري عاشته أفريقيا في القرن السادس الميلادي. فالإستراتيجية العسكرية للقرن السادس، أظهرت عدم قدرة الجيش البيزنطي على خوض معركة منظمة، ودعت إلى ضرورة تحصينه وراء سور أو حصن خلال المعارك التي خاضتها ضد الموريين. كما أن دراسة وضعية الجيش البيزنطي أظهرت مدى ضعف وتراجع أعداده، فضلا عن تكاثر ثوراته وانعدام انضباطه. فوجد البيزنطيون في هذه الحصون وسيلة عسكرية لتحقيق دفاع فعال عن الولاية الإفريقية ضد الموريين." والله اعلم

|

||||

|

|

|

رقم المشاركة : 2 | |||

|

علماء وا دباء ومفكرين وفنانين وشخصيات هامة من منطقة الشاوية : بعض علماء الأوراس و المنطقة كَكُل في العصر الوسيط *أحمد بن عيسى بن علي بن يعقوب بن شعيب الداودي الأوراسي: أصولي، منطقي، بياني، من فقهاء المالكية. من أهل أوراس. تعلم بتونس. حج سنة 849هـ ودخل القاهرة ولقي السخاوي. له "حواش" على بعض الكتب. (2) الطبني ( .. - 390هـ / .. - 1000م) *أحمد بن الحسين بن محمد الطبني، أبو عمر: محدث، من أهل طبنة، قال ابن الفرضي: "وصل الى الاندلس حدثا وسمع بقرطبة من قاسم بن أصبغ وابن أبي دليم، ورحل الى المشرق حاجا سنة 342 ه وسمع في رحلته سماعا يسيرا. وكان رجلا صالحا فاضلا، حدث، وكتبت عنه أحاديث، وتوفي بقرطبة" (1) -* أحمد التيفاشي هو أحمد بن يوسف بن أحمد ابن أبي بكر التيفاشي, نسبة إلى تيفاش جنوب سوق اهراس من القطر الجزائري. ولد بقفصة سنة 1184م, في عهد دولة الموحدين ، عالم معادن وقانون وإجتماع وفلك وشاعر . توفي با القاهره ودفن بها بمقبرة باب النصر. 580- وقد تعلم بجامع الزيتونة ثم بالأزهر ..... *يحي ابن أحمد التيفاشي.. . كان أديبا وشاعرا مقرب من الحكام والسلاطين وهو عم أحمد التيفاشي السالف الدكر.... *زيادة الله بن علي بن الحسين بن محمد بن أسد التميمي الطبني، أبو مضر: شاعر رفيع الطبقة، أديب، أحد الطبنيين الطارئين على قرطبة بالأندلس من طبنة عاصمة الزاب "وهو أول من بنى بيت شرفهم ورفع بالأندلس صوته بنباهة سلفهم، وكان نديم محمد بن أبي عامر، ظريفا ممتع الحديث، رفيع الطبقة في صنعة الشعر، حسن البديهة والروية". ذكر الحميدي له كتابا سماه "الحمام " وقال انه ألفه للمنصور محمد بن أبي عامر. توفي بقرطبة. (2) *أحمد بن العباس النقاوسي أبو العباس: نحوي، من فقهاء المالكية، حافط، أديب. له مشاركة في علوم التفسير والحديث واللغة والمنطق. أخذ عن أبي علي منصور بن أحمد بن عبد الحق المشذالي (631 - 731هـ) وابن راشد القفصي. رحل من تلمسان قبل الحصار واستقر بتونسوناقلا" سديدا، وناقدا شديدا، وعارفا مديدا، ومدرسا مفيدا، رحل من تلمسان قبل الحصار فدخل تونس وهو الآن أحد مدرسيها الإمام وأوحد من برع في علمي البيان والكلام، وأوجد الناس للدر اذا خاض بحر العلوم بسوابح الأقلام، أديب العصر ونحويه وبيانيه وحكميه ومنطقيه، قرأت عليه تأليفه المسمى "الروض الأريض في علم القريض" وتأليفه في الأدب، و"حديقة الناظر في تلخيص المثل السائر" في البيان، و"شرح المصباح" لابن مالك، و"ايضاح السبيل الى القصد الجليل في علم الخليل" شرح على عروض ابن الحاجب، وله تآليف غيرها عرف قدرها واشتهر ذكرها .. الخ ". (1) *أحمد بن عبد الرحمن أبي زيد (النقاوسي، أبو العباس):النقاوسي، أبو العباس: فقيه مالكي، من كبارهم، له مشاركة في علمي المعقول والمنقول. ذكره تلميذه الشيخ عبد الرحمن الثعالبي وقال: "هو شيخنا الإمام المحقق الجامع بين علمي المعقول والمنقول، ذو الاخلاق المرضية، والاحوال الصالحة السنية" وكان الثعالبي قد دخل بجاية سنة 802هـ ولقي بها جماعة من العلماء فأخذ عنهم ومنهم النقاوسي. له "الأنوار المنبلجة في بسط أسرار المنفرجة". قال صاحب كشف الظنون: أوله، الحمد لله الذي تفرد بالبقاء والقدم، المبدىء القادر الذي برأ النسم .. الخ قدم في أوله تعريفين، الاول في ترجمة الشيخ الناظم (ابن النحوي يوسف بن محمد) والثاني في بيان بحر القصيدة" (1) النقاوسي (848 - بعد 897هـ / 1444 - بعد 1491م) *محمد بن محمد بن محمد بن يحيى بن أبي علي، ابو الطيب النقاوسي، القسنطيني: قاض، مفسر، لغوي، منطقي، أصولي، من فقهاء المالكية. ولد بنقاوس، وتعلم بقسنطينة وتونس، ثم انتقل إلى مصر فأخذ عن كبار علماء القاهرة. وفي غضون إقامته بها حج. قال السخاوي: ثم رجع الى بلاده واستقر قاضي العسكر لمولاي مسعود، ثم أعرض عنه لاختياره سكنى تونس وصار أحد عدولها ودام سنين، ثم تحول بعياله قاصدا استيطان الحجاز، فدخل الديار المصرية، فكانت اقامته نحو ثلاثة اشهر، ثم دخل مكة ولقيته هناك، فأقام بها الى ان سافر الى طيبة في أواخر سنة 897هـ، فأقرأ هناك بعض الطلبة وعزم على استيطانها. (1) *عبد الرحمن بن زيادة الله بن علي بن الحسين الطبني، أبو الحسن: متأدب، محدث. ولد بقرطبة بالاندلس، وكان أبوه قد انتقل اليها من طبنة واستوطنها. قال ابن بشكوال: كان له فضل وأدب وزهد وتنسك، وروى الحديث." (1) *محكم الأوراسي الهواري: قاض، من أكابر علماء الإباضية في وقته. ولي قضاء تيهرت في عهد الإمام أفلح بن عبد الوهاب ابن رستم (190 - 240هـ). قيل: كان إماما كبيرا مقدما على أهل عصره في الفقه وغيره، كريم الأخلاق، حسن السيرة .. " وهو والد هود التالية ترجمته. (1) الهواري ( .. - بعد 250هـ / .. - بعد 864م) *هود بن محكم الاوراسي الهواري: مفسر، فقيه أباضي، من أقدم مفسري كتاب الله العزيز في المغرب الأوسط. نشأوتعلم بتيهرت، وكان والده (السابقة ترجمته) قاضيها. من آثاره "تفسير القرآن الكريم" خاص بالاباضية، منه نسخ مخطوطة بالعطوف. (1) المصدر :معجم أعلام الجزائر الأريسي (القرن السابع الهجري / القرن الثالث الميلادي) *محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله الأريسي، أبو عبد الله: فقيه مالكي، عاش في بجاية في المائة السابعة، ذكره الغبريني وقال: (وكان مشاورا مفتيا معمولا على قوله، موقوفا على ما عنده، له جلال ووقار، وأخلاق مرضية، وكان في غاية الجودة في الخط المشرقي .. الخ". (2) الأريسي (القرن السابع الهجري / القرن الثالث الميلادي) *محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد الأريسي المعروف بالجزائري، أبو عبد الله:شاعر، أديب، من كبار أدباء الجزائر في أواسط المائة السابعة.كان يسلك في شعره سلوك المتنبي. قال الغبريني:"وهو من أدباء الكتاب، كان حسن النظم والنثر، مليح الكتابة سهل الشعر، كثير التجنيس يأتيه عفوا من غير تكلف، وكان مليح التواشيح، إن طال في شعره أعرب، وإن اقتصر واقتصد أعجب، له شعر كثير في كل فن من فنون الشعر: وكان شيخ كتبة الديوان ببجاية" وهو حفيد الأريسي المتقدم. (1) *أحمد بن علي بن أحمد ، المعروف بأبو عباس البغائي ، فقيه مالكي ، من منطقة اسمها الباغاية و اليها ينسب ، رحل الى المشرق و اخذ كثيرا عن علماء مصر و غيرها ثم دخل الاندلس سنة 376 هـ ، و جلس الى التدريس في المسجد الجامع بقرطبة ، استأدبه المنصور محمد بن ابي عامر المعارفي لابنه عبد الرحمان كما رقاه المؤيد بالله هشام بن الحكم في دولته الثانية ( 400 / 403 هـ) الى خطة الشورة فلم يطل أمره ثم توفي بعد سنة .. قال عنه احدهم : " كان ربانيا في علوم الاسلام ، شديد الحفظ ، و كان بحرا من بحار العلم ...." الطبني محمد بن الحسين ابو عبد الله (300-394ه / 912-1114 م) . شاعر بليغ ،اديب بارع ، ينحدر من بيت أدب و فضل و حكم ،من اهل طبنة عاصمة الزاب ، و اليها ينسب ، رحل الى الاندلس سنة 323 هـ فكان من شعراء الخليفة الاموي الاندلسي الحكم بن عبد الرحمان الناصر (302-366 هـ) قال عنه احدهم :" لم يصل الى الاندلس اشعر منه ، توفي بقرطبة و شهد جنازته المظفر بن عبد الملك بن ابي عامر ".. المصدر : العلماء الجزائريون في الأندلس فيما بين القرنين 10 و14م للدكتور عمار هلال مايمكن ملاحظته هنا بسرعة ان علماءنا في هذه الفترة اشتهروا كلهم بنوعية علمية و ادبية راقية شهد عليها اكثر من عالم انذاك .. والله اعلم |

|||

|

|

|

رقم المشاركة : 3 | |||

|

علماء وا دباء ومفكرين وفنانين وشخصيات هامة من منطقة الشاوية : أحمد بن عبد الرزاق حمودة****بعض المجاهدين و القادة **** أحمد بن عبد الرزاق حمودة أو سي الحواس، من مواليد سنة 1923 بمشونش إحدى قرى الأوراس. من شهداء ثورة التحرير الجزائرية. نشاطه السياسي

نشاطه أثناء الثورة

************************************************** ******************************************** العربي بن مهيديمحمد العربي بن مهيدي مناضل جزائري شارك في الثورة الجزائرية من مواليد مدينة عين مليلة الواقعة في شرق الجزائر. ولد العربي بن مهيدي في عام 1923 بدوار الكواهي بناحية عين مليلة التابعة لولاية أم البواقي وهو الابن الثاني في ترتيب الاسرة التي تتكون من ثلاث بنات وولدين، دخل المدرسة الابتدائية الفرنسية بمسقط رأسه وبعد سنة دراسية واحدة انتقل إلى باتنة لمواصلة التعليم الابتدائي ولما حصل على الشهادة الابتدائية عاد لأسرته التي انتقلت هي الأخرى إلى مدينة بسكرة وفيها تابع محمد العربي دراسته وقبل في قسم الإعداد للالتحاق بمدرسة قسنطينة. في عام 1940 إنضم لصفوف الكشافة الإسلامية "فوج الرجاء" ببسكرة، وبعد بضعة أشهر أصبح قائد فريق الفتيان. جوانب عن شخصيتهكان العربي بن مهيدي ملتزما بواجباته الدينية والوطنية، إلا أن هذا لم يمنعه من حب الفن فكان يهوى أغاني المطربة فضيلة الدزيرية. وكان أيضا يحب الموسيقى خاصة الأندلسية منها، كما كان يكثر من مشاهدة الأفلام ولاسيما الأفلام الحربية والثورية كالفيلم الذي يدور محتواه حول الثائر المكسيكي زاباتا فاتخذ هذا الاسم كلقب سري له قبل أندلاع الثورة، مثلما كان يلقب أيضا بالعربي البسكري والحكيم، كان بن مهيدي يهوى المسرح والتمثيل، فقد مثل في مسرحية "في سبيل التاج" التي ترجمها إلى اللغة العربية الأديب المصري مصطفى لطفي المنفلوطي وكانت مسرحيته مقتبسة بطابع جزائري يستهدف المقتبس من خلالها نشر الفكرة الوطنية والجهاد ضد الاستعمار. كان بن مهيدي لاعبا في كرة القدم فكان أحد المدافعين الأساسيين في فريق الاتحاد الرياضي الإسلامي لبسكرة الذي أنشأته الحركة الوطنية، وقد كتب عنه أحد العارفين به في عدد 20 أغسطس 1957 من جريدة المجاهد التي كانت تتحدث باسم الثورة الجزائرية آنذاك يقول أنه "شاب مؤمن، بر وتقي، مخلص لدينه ولوطنه، بعيد كل البعد عن كل ما يشينه. كان من أقطاب الوطنية ويمتاز بصفات إنسانية قليلة الوجود في شباب العصر، فهو من المتدينين الذين لا يتأخرون عن أداء واجباتهم الدينية، لا يفكر في شيء أكثر مما يفكر في مصير بلاده الجزائر، له روح قوية في التنظيم وحسن المعاملة مع الخلق ترفعه إلى درجة الزعماء الممتازين. رجل دوخ وأرهق الاستعمار الفرنسي بنضاله وجهاده على بلاده ودينه النشاط السياسيفي عام 1942 إنضم لصفوف حزب الشعب بمكان إقامته، حيث كان كثير الاهتمام بالشؤون السياسية والوطنية، في 8 مايو 1945 وكان من بين المعتقلين ثم أفرج عنه بعد ثلاثة أسابيع قضاها في الاستنطاق والتعذيب بمركز الشرطة. عام 1947 كان من بين الشباب الأوائل الذين التحقوا بصفوف المنظمة الخاصة حيث ما لبث في عام 1949 أن أصبح مسؤول الجناح العسكري بسطيف وفي نفس الوقت نائبا لرئيس أركان التنظيم السري على مستوى الشرق الجزائري الذي كان يتولاه يومذاك محمد بوضياف، وفي عام 1950 ارتقى إلى منصب مسؤول التنظيم بعد أن تم نقل محمد بوضياف للعاصمة. بعد حادث مارس 1950 اختفى عن الأنظار وبعد حل المنظمة عيّن كمسؤول الدائرة الحزبية بوهران إلى 1953. وعند تكوين اللجنة الثورية للوحدة والعمل في مارس 1954 أصبح من بين عناصرها البارزين ثم عضوا فعالا في جماعة 22 التاريخية. نشاطه أثناء الثورةلعب بن مهيدي دورا كبيرا في التحضير للثورة المسلحة، وسعى إلى إقناع الجميع بالمشاركة فيها، وقال مقولته الشهيرة: إلقوا بالثورة إلى الشارع سيحتضنها الشعب وأيضا: أعطونا دباباتكم وطائراتكم وسنعطيكم طواعية قففنا وقنابلنا، وأصبح أول قائد للمنطقة الخامسة (وهران). استشهادهكان الشهيد من بين الذين عملوا بجد لانعقاد مؤتمر الصومام التاريخي في 20 أوت 1956، وعّين بعدها عضوا بلجنة التنسيق والتنفيذ للثورة الجزائرية (القيادة العليا للثورة)، قاد معركة الجزائر العاصمة بداية من سنة 1955.  العربي بن مهيدي أثناء اعتقاله اعتقل نهاية شهر فبراير1957 واستشهد تحت التعذيب ليلة الثالث إلى الرابع من مارس1957، بعد أن أعطى درسا في البطولة والصبر لجلاديه.[1] قال فيه الجنرال الفرنسي مارسيل بيجار بعد أن يئس هو وعساكره أن يأخذوا منه اعترافا أو وشاية برفاقه بالرغم من العذاب المسلط عليه لدرجة سلخ جلد وجهه بالكامل وقبل اغتياله ابتسم العربي بن مهيدي لجلاديه ساخرا منهم، هنا رفع بيجار يده تحية للشهيد كما لو أنه قائدا له ثم قال : لو أن لي ثلة من أمثال العربي بن مهيدي لغزوت العالم. في عام 2001 اعترف الجنرال الفرنسي بول أوساريس لصحيفة لوموند أنه هو من قتل العربي بن مهيدي شنقاً بيديه.[2] ************************************************** ******************************************* حصروري العايش بن أحمد الشهيد حصروري العايش بن أحمد الاسم الثوري (سي العايش) من مواليد سنة 1925 في قرية الولجة إحدى قرى الأوراس خنشلة، عضو مجلس الولاية الأولى التاريخية (مكلف بالشؤون الاقتصادية) من شهداء ثورة التحرير الجزائرية. محتويات

نشأته ولد الشهيد رحمه الله سنة 1925 بقرية الولجة من أسرة متدينة وثورية، تعلم القرآن الكريم على يد مشاييخ القرية بزاوية سيدي عبد الله بن موسى وأخذ عليهم مبادئ والعلوم، ثم انتقل إلى المدرسة وتحصل على شهادة التعليم الأساسي عربية امتهن الفلاحة ثم التجارة . نضاله السياسي كان الشهيد مناضل في حزب حركة الانتصار للحريات الديمقراطية مكلف بمهام قيادية من 1948 إلى 1954 م، وكان يقوم بالاجتماعات في المتجر الذي كان يملكه. وفي الثلاثي الأول من سنة 1954 انخرط في اللجنة الثورية للوحدة والعمل، حيث كان عضوا نشيطا وبارزا فيها، وكان يتصف بالحكمة في التصرف واليقظة الدائمة، مما أهله أن يكون مع الفوج الذي قام بالتحضير والإعداد للثورة في فرع الولجة، وفي ليلة الفاتح من نوفمبر 1954 قام رفقة إخوانه الثوار بإحراق مكتب القائد وقطع طرق المواصلات الرابطة بين قرية الولجة ومختلف القرى المجاورة وتوزيع المناشير ومراقبة كل تحركات العدو. سجنه تم اعتقاله لأول مرة بقرية الولجة عند اندلاع الثورة وأخذ إلى مركز التعذيب بخنقة سيدي ناجي و التحقيق معه ثم حول إلى سجن باتنة بتاريخ 13/12/1954 . حكم على الشهيد من طرف محكمة باتنة بتاريخ 20/01/1955 بعقوبة (08) ثمانية أشهر حبسا نافذا بتهمة المساس بأمن الدولة الخارجي. و بتاريخ 02/02/1955 تم تحويله إلى سجن قسنطينة إلى غاية 17/05/1955 أين تم تحويله إلى سجن سكيكدة و بتاريخ 13/07/1955 تم تحويله إلى سجن لمباز تازولت. وأفرج عن الشهيد بتاريخ 13/08/1955 بعد تنفيذ العقوبة. إلتحاقه بصفوف جيش التحرير الوطني وأهم المعارك التي خاضها التحق بصفوف جيش التحرير الوطني مباشرة بعد خروجه من السجن بتاريخ 29/08/1955 وخاض عدة معارك منها:

************************************************** ***************************** عباس لغرور محتويات المولد والنشأة ولد عباس الغرور في يوم 23 جوان 1926 بدوار إنسيغة بولاية خنشلة، ينتمي إلى أسرة فقيرة معدمة، دخل المدرسة الفرنسية واستطاع الحصول على الشهادة الابتدائية، بعدها توجه إلى الحياة العملية حيث عمل كطباخ لدى حاكم المدينة، وكان ذلك عام 1948. نشاطه قبل الثورة انضم الشهيد مبكرا إلى حزب الشعب الجزائري وكان ذلك عام 1946، وكان ينشط مع المناضل إبراهيم حشاني المسؤول الجهوي لمنطقة الأوراس، وقد شك في أمره صاحب العمل عندما شوهد مع هذا الأخير في أحد الأسواق، ولذا طرد من العمل فلجأ عباس الغرور إلى فتح دكان للخضر والفواكه في السوق العامة للمدينة، وهذا لتمويه الاستعمار عن نشاطه الحقيقي، ولقد أصبح هذا الدكان مكانا يلتقي في مناضلو الحزب لعقد اجتماعاتهم السرية ومن أمثال هؤلاء نذكر : شيهاني بشير، مسؤول حركة انتصار الحريات الديمقراطية على مستوى باتنة. ونظرا للميزات التي كان يتميز بها الشهيد فقد أوكلت له مسؤولية الإشراف على قسمة الحزب بخنشلة. وأهم ما قام به نذكر : مشاركته في مظاهارات 1 ماي و 8 ماي 1945 التي وقعت في المدينة. تنظيم مظاهرة احتجاجية عام 1951 ضمت شريحة من شبان المدينة، وكان هذا تنديدا للوضعية المأساوية التي كان يعاني منها الشعب الجزائري ومن أهم المطلب التي كان يسعى إليها المتظاهرون : القضاء على البطالة، توفير الخبز، وقد سلمت هذه المطالب للسلطات الفرنسية التي قامت على إثرها بإلقاء القبض على عباس لغرور وبعض رفقاءه، وبقي في السجن مدة 3 أيام، تعرّض خلالها إلى تعذيب وحشي مما أدى به إلى الإصابة بمرض صدري جعله ينتقل إلى باتنة للعلاج وقد تكفل حزب حركة الانتصار بجميع نفقات علاجه. وبعد أن تماثل للشفاء عاد إلى خنشلة ليواصل نشاطه السري داخل الحزب. وبرفقة الشهيد مصطفى بن بولعيد وعجول عجول وشيحاني بشير ساهم عباس لغرور بالتحضير للثورة في منطقة الأوراس. وقد أشرف على الأفواج التي أوكلت لها مهمة شن الهجومات ليلة أول نوفمبر 1954. نشاطه أثناء الثورة منذ اللحظات الأولى للثورة المسلحة برهن عباس الغرور على حنكته وشجاعته وقدرته على القيادة والمناورة وإلحاق الهزيمة بالعدو من أهم المعارك التي شارك فيها أثناء الثورة نذكر : معركة الجرف الشهيرة التي دامت 3 أيام 22/23/24 سبتمبر 1955. معركة الزاوية الشهير ة ششار. معركة تفسور ششار 1955. معركة البياضة استمرت 24 ساعة كاملة. كمين كنتيس مراح البارود أكتوبر 1956 اغتياله غادر الجزائر إلى تونس في شهر أكتوبر 1956 برفقة عدد من الإطارات منهم عدد من الطلبة اللذين غادروا مقاعد الدراسة لتحرير الوطن أمثال منتوري محمود. وكان ينوي عقد مؤتمر مصالحة بين قادة الولايةI لغرض اتخاذ موقف موحد بجانب قادة الثورة بالخارج حول قرارات مؤتمر 20 أوت 1956. إلا أن مؤامرة دبرت لإفشال المؤتمر كما اعتقل في نفس الوقت قادة الثورة بالخارج اثر تحويل طائرتهم. وقد اغتيل عباس لغرور يوم 25 جويلية 1957 في تونس مع عدد من إطارات الثورة الجزائرية من طرف رفقاء الثورة في ظروف لا تزال غامضة. ************************************************** ************************ يتبع |

|||

|

|

|

رقم المشاركة : 4 | |||

|

علماء وا دباء ومفكرين وفنانين وشخصيات هامة من منطقة الشاوية : ****بعض المجاهدين و القادة **** علي النمر علي النمر هو أحد الشخصيات التاريخية، ورجل حرب، وشهيد من شهداء الثورة التحريرية الجزائرية من منطقة مروانة بجبال الأوراس. محتويات نشأته ولد علي النمر في 16 مارس 1925 في مشتة أم الرخاء بدوار حيدوسة قرب مروانة التي كانت تدعى في العهد الاستعماري البائد بالبلدية المختلطة بلزمة أو كورناي، التابعة لولاية باتنة في سلسلة جبال الشلعلع، من أب يدعى مختار بن علي بن ملاح والمولود عام 1888 بحيدوسة، والذي كان عاملا في أحد المناجم قرب قريته تستغله شركة استعمارية، أما جده فكان طبيبا شعبيا يمارس مهنة التداوي بالأعشاب على الطريقة التقليدية، ومن أم تدعى (الطاوس حجام) المولودة في 1892 وأصلها من بلدية (افرحونن) ولاية تيزي وزو من جبال جرجرة الشامخة، وقد انجب أبواه عددا كبيرا من الأطفال فتوفوا جميعا ولم يعش منهم إلا طفلين وهما ذهبية وعلي. تعلمه التحق بكتاب القرية لحفظ ما تيسر من القرآن الكريم خفية عن أنظار العدو زعملائهم كغيره من الجزائريين، ثم انتقل به والده غلى مدينة باتنة وهو لم يتجاوز بعد العقد الأول من عمره. وفي مدرسة الأهالي بمدينة باتنة واصل تعلمه باللغتين العربية والفرنسية، ورغم السنوات القليلة التي قضاها في هذه المدرسة فقد استطاع أن يتقن القراءة والكتابة باللغتين معا، وهو في المستوى الذي يسمح ببلوغه لأغلب أبناء المنطقة ممن كان لهم الحظ في الدخول إلى المدرسة..إذ لا يحق لهم تجاوز المستوى الابتدائي وهو مخطط استعماري معروف، وقد انقطع عن الدراسة في نهاية الثلاثينيات بسبب خلاف بينه وبين معلمه الفرنسي الأصل، وراح يبحث عن العمل في مطلع الأربعينيات إبان الحرب العالمية الثانية لمساعدة اسرته الفقيرة. وقد مكنته السنوات القليلة التي قضاها في المدرسة من الوصول إلى مستوى ثقافي معتبر حيث يستعمل اللغتين العربية والفرنسية بطلاقة وأصبح خطيبا شديد التأثير على مستمعيه. حياته الاجتماعية الاقتصادية عاش مرحلة طفولته كغيره من الشباب الجزائريين في الحرمان وضنك العيش الذي فرضه الاستعمار الفرنسي على سكان المنطقة خاصة والجزائر عامة لا سيما بعد ثورة 1916 في كل من مروانة، باتنة، عين التوتة وما جاورها، أين شدد الاستعمار قبضته الحديدية على السكان بعد قتل ونفي المئات، وتجريد الباقين من أراضيهم وجميع ممتلكاتهم، فكان علي النمر كبقية الوطنيين يتابع عن كثب هذا الوضع غير الطبيعي الناتج عن انتقام العدو من السكان بعد كل ثورة من الظلم والاضطهاد والتعسف وثالوث الفقر والجهل والمرض المسلط على الشعب. ونظرا للوضع المادي السيء لأسرته، فقد اضطر إلى البحث عن اعمل لمساعدتها في بداية الاربعينيات، وفعلا تمكن من إيجاد منصب عمل في الشركة الصناعية للقبائل الصغرى التي كانت تقوم باستغلال الخشب في غابات هذه المناطق. وقد اشتغل في هذه الشركة مدة ست سنوات كعامل متخصص في النجارة فتمكن بذلك من تخفيف أثر الفقر والبؤس عن أسرته الصغيرة، وقد تزوج مبكرا في مطلع الأربعينيات وبالضبط عام 1943 بالسيدة (العلجة لوشن) بنت فرحات من عين التوتة وهي أخت المجاهد الشهيد (الطاهر لوشن)، الذي كان من المجاهدين الأوائل وأحد قادة الثورة. أنجب ولدا وحيدا منها، سنة 1946 المدعو عمار النمر ولا يزال على قيد الحياة، وقد كرر الزواج أثناء الثورة التحريرية بأرملة شهيد في المنطقة الثانية بآريس عندما كان على رأس المنطقة، ولم يخلف الأولاد من الزوجة الثانية. ومن حيث رعايت لعائلته يقول عنه زميل صباه ورفيقه في حزب انتصار الحريات الديمقراطية المجاهد الحاج عبد الحفيظ عبد الصمد: "كان مهملا لعائلته من أجل الثورة والإعداد لها ومنفقا أمواله لصالح الحزب والوطن" ولم تحظ عائلته بالرعاية الكافية بسبب تخصيص حياته للجزائر الشيء الذي جعله لا يخلف شيئا من الممتلكات من حطام الدنيا الزائلة حيث كان يسكن منزلا متواضعا جدا لأبيه ببوعقال-باتنة مبني بلبنات التراب ومسقف بنبات الديس فوق قطعة من الأرض مساحتها حوالي نصف هكتار، باعها أبوه ثناء الثورة التحريرية لينفق على عائلته. وقطعة أرض أخرى مساحتها حوالي 2 هكتار ببوعقال باعها أبوه أيضا بعد الاستقلال عام 1967 بثمن بخس لتغطية نفقات الأسرة وزواج حفيده عمار النمر الذي لم يترك له أبوه الشهيد شيئا. توفي أبوه سنة 1970، ثم توفيت أمه سنة 1977 بعدما عانا الكثير من الفقر لأن ولدهما البطل لم يترك لهما شيئا إذ كان ينفق دخله الشهري من عمله على المناضلين، حيث كان كريما جدا. نضاله ونشاطه السياسي قبل الثورة يؤكد زملاؤه في الحركة الوطنية أنه انضم إلى حزب الشعب الذي كان ينشط سرا أثناء الحرب العالمية الثانية وذلك في حدود سنة 1943 بباتنة وهو لم يتجاوز 18 سنة من عمره، ثم واصل نضاله وتعاظمت مسؤولياته ومهماته داخل حزب انتصار الحريات الديمقراطية ضمن خلية مدينة باتنة ثم في الخارج، إذ في أواخر سنة 1948 هاجر إلى فرنسا تحت غطاء البحث عن العمل في أوروبا بينما كان الهدف هو تجنيد المناضلين وتوعيتهم حيث استقر في منطقة (الزاس لوراين) كمسؤول حزبي يشرف على عدد من الخلايا التي كان يرأسها كل من لوشن الطاهر والعائب عمر ومحمد حرسوس المدعو بوحة وهم جميعا تحت مسؤوليته، بينما كان شيحاني بشير يتصل بالمناضلين وينسق النشاط بينهم في الجزائر وفرنسا. بعد أكثر من سنتين قضاها في فرنسا في سبيل تعبئة صفوف المناضلين عاد إلى باتنة، ليواصل نشاطه السياسي كمسؤل عن عدد من الخلايا، إلى جانب ممارسته لنفس المهنة كتجار في شركة أمريكية تستغل الثورة الغابية بالمنطقة وقام بتنظيم إضراب عمالي كبير في الشركة، كما ساهم في التحضير والدعاية لانتخابات 1948 التي ترشح فيها مصطفى بن بولعيد وعندما وقع الانشقاق في حركة انتصار الحريات الديمقراطية 1953-1954 وقع تقهقر وتشدد في أوساط المناضلين وحدثت صراعات حادة أدت إلى تقلص أفراد بعض الخلايا وانحلال بعضها. أين تمكن الشهيد علي النمر في هذه الظروف أن يساهم بفعالية في تشكيل خلايا جديدة في هذه الفترة لا سيما في عام 1954. ولم يقتصر نشاطه على مدينة باتنة وحدها بل استطاع أن يكون خلية حزبية في مدينة سريانة من مناضلين بعضهم كان يعمل تحت إشرافه في فرنسا. من أشهر زملائه في الخلية السرية التي أنشأت بعد الانشقاق في مدينة باتنة حرسوسي محمد المدعو بوحة- شهيد، ورشيد بوشمال أمين خلية – شهيد، وعبد الحفيظ عبد الصمد، والحاج لخضر أعبيدي وعمر العايب ومسعودي محمد. كانت الخلية تعقد اجتماعاتها كلما دعت الضرورة وفي سرية تامة مع تغيير مكان الاجتماع في كل مرة. وكان نشاط الشهيد على النمر محل ملاحقة واهتمام من طرف رجال الأمن الفرنسيين، إلا أن شدة كتمانه للسر وحنكته وذكائه جعلهم يعجزون عن كشف المهام التي كان يقوم بها من جهة وقوة ثقة المناضلين فيه وحبهم له من جهة أخرى. كان يتمتع بثقة كبيرة لدى مصطفى بن بولعيد، وله كفاءة سياسية وثقافية أكثر من جميع المناضلين الذي يترأسهم في الخلايا وله سمعة كبيرة في اوساط الشعب، يصفه بعض زملائه بأنه كان مؤمنا ومسلما حقا يصلي ويصوم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وكان ذكيا جدا وداهية يجمع بين الجد والمرح والمزاح، وكثير السرية في الامور الخطيرة وشجاعا لا يهاب الموت والمخاطر، يعجز كل من يخالفه في الامور السياسية ويتغلب عليه بالحجة والاقناع، ويمتاز بالمهارة النادرة في تفسير الرؤيا وقوي البصيرة يعتمد على الإسلام والآيات القرآنية في التوعية وتوحيد المناضلين والجماهير الشعبية. نشاطه في الميدان الرياضي إن الشهيد علي النمر لم يقتصر نشاطه على الجانب السياسي وحده بل تعداه إلى ممارسة النشاط الرياضي ليس من جل الراضة فحسب وإنما من أجل تعبئة وتكوين الشباب وغرس الروح الثورية في نفوسهم، حيث انخرط في صفوف الفريق الرياضي الباتني لكرة القدم سنة 1944 الذي تم تأسيسه عام 1932 ومارس فيه نشاطه كلاعب ماهر ممتاز إلى غاية 1948 أين توجه إلى فرنسا للقيام بمهمة نشر الوعي السياسي في أوساط المناضلين هناك، ولعل من الأدلة التي تؤكد ثورية هذا الفريق الرياضي الباتني أن أغلب أعضائه من لاعبين ومسيرين قد التحقوا بصفوف جيش التحرير، واستشهد كثير منهم في ميدان الشرف، إذ من بين حوالي ستين لاعبا و15 مسيرا قد استشهد منهم 36 لاعبا و 6 مسيرين، نذكر من بينهم الشهداء: محمد درانة، بن الطاهر بن علي، الذي استشهد عام 1958 ومصطفى سفوحي بن بورزق في 1957 مع ابنه أيضا وهما لاعبان في الفريق، ومن بين الشهداء أيضا العمراني العيد، كوكاش مسعود، بن بوزيد حميداتو، خلافنة صالح وأخيه إسماعيل 1958، حريزي إبراهيم، قليل عبد القادر وعبد الله، مستاك محمد لحسن، حمامي علي، نزاري رشيد، جاب الله محمد، حزامشعبان، بوليلة مسعود، بوعبسة محمد العربي ويوسف، تريكي بادي، مشلق عمار، زيور محمد العربي، جباري رابح، شلغوم عبد الوهاب، بخوش صالح، فرياني محمد، صغير عمر، دباش عبد الرحمن معرف إبراهيم، كشيدة عبد الله، بوشمال أحمد رشيد، شاوي عبد اللطيف، سعدي عبد المجيد، والبطل صالح نزار الذي كان له فضل السبق في تكوين وتشكيل فيالق جيش التحرير في المنطقة الأولى بولاية الأوراس عام 1957 وغيرهم من اللاعبين والمسيرين في هذا الفريق الرياضي الباتني الذي ساهم علي النمر في تجنيد أعضائه وتكوينهم وشحن نفوسهم بالروح الوطنية والثورية، وقد حل الفريق ونقطع عن نشاطه في مطلع جانفي 1955 حيث التحق جل أعضائه بصفوف جيش التحرير الوطني. أعماله ودوره أثناء الثورة التحريرية تفجير الثورة إن أمر تفجير الثورة ليلة أول نوفمبر 1954 كان محاطا بسرية متناهية جدا لا يعلم لحظتها إلا مصطفى بن بولعيد ومناضلين قلائل. قسم ابن بولعيد مهام مناضليه إلى مهام عسكرية وأخرى سياسية قبيل لحظة اشتعال فتيل الثورة المباركة. عبي النمر من المناضلين الذين أسندت لهم المهمة السياسية في أواسط الجماهير الشعبية لدعم الجانب العسكري للثورة ماديا ومعنويا وغرس مبادئها في صفوف الشعب وتعبئتهم وتجنيدهم حولها. ويرجع ذلك إلى أن علي النمر كان من المناضلين الذين تكشفهم فرنسا، ولم تتمكن من معرفة نشاطه ودوره الحقيقي في الإعداد للثورة. لذا لم يبرز علي النمر كجندي في هجمات ليلة أول نوفمبر، ولم يكن تخلفه عنها تقاعسا منه كما يدعي عليه البعض ممن كانوا يكرهونه ويحقدون عليه قبيل الثورة وأثنائها، بل بأمر من قادة الثورة الذين كلفوه بدعمها ماديا وسياسيا وهي مهمة صعبة جدا. في الأيام الأولى من تفجير الثورة ألقي القبض على بعض المناضلين من الأحزاب الأخرى حيث حملوا علي النمر بالتحضير للثورة مما أدى إلى ملاحقته من طرف بوليس العدو واعتقاله في 1954/11/11 وسجنه في باتنة حوالي ثلاثة أشهر وتعذيبه ومحاكمته وكان المحامي المدافع عنه اليهودي (قج) المعروف ولم تتمكن فرنسا من معرفة الدور الذي كان يقوم به فاضطرت إلى إخلاء سبيله في شهر فيفري 1955. وبعد أيام عالج فيها آثار التعذيب التي تعرض لها في السجن، وبعد أن تأكد أن قواة الاستعمار الفرنسي لم تعد تمهله وظلت تلاحق تحركاته التحق بالعمل العسكري في صفوف جيش التحرير، إلى جانب إخوانه المجاهدين في أوائل شهر مارس 1955. مساهمته في نشر وتوسيع رقعة الثورة منذ التحاقه بصفوف جيش التحرير الوطني عمل الشهيد علي النمر على نشر وتوسيع رقعة الثورة بتوعية وتعبئة الجماهير الشعبية وتجنيد الشباب في صفوف جيش التحرير الوطني وتعيين مسؤولين لاسيما في الجهة الغربية من ولاية الاوراس حتى القبائل الكبرى في الولاية الثالثة. توجه إلى الولاية الثالثة مع القائد الشهيد محمد لعموري ثلاث مرات أولاهما في بداية 1955 لتبليغ البريد إلى مسؤولي القبائل الكبرى بهدف التعاون والتنسيق والتشاور لنشر الثورة ودعمها وعلى مواجهة حركة المصاليين والقضاء عليها. ************************************************** ************************************************** ******* محمود خذري محمود خذري:وزير العلاقات مع البرلمان الجزائري في حكومة عبد العزيز بلخادم من مواليد 20 فبراير 1948 بغسيرة باتنة. التكويين والشهادات

الخبرة المهنية

المهام السياسية، البرلمانية والوزارية

************************************************** *************************************** مسعود بن زلماط هو مسعود بن زلماط بطل شعبي عاش في منطقة الأوراس كان راعي ماعز ثار ضد المستعمر الفرنسي و سجل إسمه بين الثورات المتتالية ضد فرنسا دامت ثورته من 1917 و انتهت 1921 تاريخ مقتله و إعتبرته السلطات الإستعمارية في ذلك الوقت كلص على عكس أهالي المنطقة الذين لازالوا إلى اليوم يتغنون ببطولاته [1][2] ميلاده ولد مسعود بن زلماط في بلدية إينوغيسن بنواحي آريس بولاية باتنة في الجزائر في 1894 من أحمد بن زلماط و عيشة بنت زروال [3] أبواه كان لهم ولدان أكبرهم كان إسمه علي و أصغرهم إسمه مْـحمد حياته كان مسعود و إخوته أُميون حيث لم يلتحقوا بمقاعد الدراسة لفقرهم المدقع، فكانوا في صغرهم يزاولون رعي الغنم و الماعز كطفولة غالبية أبناء القرويين و المناطق النائية في الجزائر أثناء هذه الفترة قبض على أخيه و حكم عليه بعام سجن من طرف المحكمة الإستعمارية لمدينة باتنة بدون أدلة، لكنه هرب من السجن و التحق بالجبل في الأوراس مع شلة من الخارجين عن القانون الإستعماري الذي يطالب بهم لشتى العقوبات، ففي أثناء 1916 أطلق الجيش الفرنسي عملية عسكرية للملاحقة الثوار و القبض عليهم تكللت العملية بالقبض على جزء كبير من الهاربين من بينهم أخوه، لكن علي أخ مسعود بن زلماط يموت في ظروف غامضة ما دفع بمسعود للإلتحاق بالجبل و تولى قيادة الثوار للإنتقام من الفرنسيين و الإتيان بثأر أخيه، كانت هذه بداية اسطورة مسعود بن زلماط. في الجبل في البداية كانت رغبة في الإنتقام لتتحول فيما بعد إلى ثورة ضد الإدارة الإستعمارية إعتبره السكان المحليون في مناطق الشرق الجزائري و الأوراس بالخصوص ظالما مستبدا مغتصبا لحقوقهم، بطلاقه حينية قرر كل الفارين من الصبايحية التابعين للجيش الفرنسي الإلتحاق بحركته الثورية و تلقي أوامره. الكثير منهم تركوا حامياتهم العسكرية بكل أسلحتهم و ذخيرتهم و اموالهم. في 14 و 15 أكتوبر 1917 ، تعرضت فم الطوب قرية معمرين فرنسيين لهجوم مسلح من طرف جماعته كل البيوت أفرغت من أموالها و اشيائها الثمينة احتل بن زلماط القرية كل اليوم و غادرها في الصباح تاركا وراءه المعمرين مربوطين خائفين في العراء. انتشر الخبر بسرعة البرق بين الشاوية في بلاد الأوراس حتى آخر قرية منها ،كان كل الناس يتبادلون أخباره و يبحثون عن جديده و يفتخرون ببطولاته،[4] حكم عليه القاضي المستعمر و إعتبره خارجا عن القانون في 1917 و قررت السلطات مطاردته في كل مكان يتواجد فيه و بدأت حكايته منذ ذلك الوقت [5] فارون آخرون سيلتحقون بثورته في قرية لسكار و سريانة و يلتحقون بغابات بلازمة، و حسب تصريحات عساكر الدرك الفرنسي في باتنة فإنهم قاموا ب 1423 مداهمة و تفتيش و 972 عملية تمشيط تكللت بإلقاء القبض على 632 من الثوار منهم 179 فار من الجيش الفرنسي، 433 فار من الخدمة و 20 محكوم عليه كل هذه العمليات لم تأت بإلقاء القبض على مسعود بن زلماط إغتياله في 7 مارس 1921 أغتيل مسعود بن زلماط من طرف قوات الإحتلال الفرنسي دامت مقاومته حوالي 5 سنوات غيرت من خلالها نظرة المستعمر لسكان المنطقة و للجزائريين عموما[6] بن زلماط في التراث الثقافي يعتبر مسعود بن زلماط أو أوزلماط كما يفضل سكان المنطقة في جبال الأوراس تسميته اسطورة شعبية أمثال: “أرزقي أولبشير” في منطقة القبائل، وبوزيان القلعي في معسكر ضواحي المحمدية، ومسعود بن زلماط في الأوراس، والإخوة بوتويزرات في عين تموشنت مع فارق أن انتفاضة هؤلاء كانت دون وعي، وإنما عن رفضهم للقوانين الفرنسية وهم يشتركون في تعرضهم لظلم الكولون والإدارة الاستعمارية التي سلبتهم الأرض والأهل والشرف والوطن. [7] دخل بن زلماط في التراث الشعبي للمنطقة حيث سجلت عنه قصص بطولية كثيرة يتواترها الناس شفهيا و تغنى به المغنون من الشاوية و مازالت شخصيته تلتهم الفنانين من بينها مسرحية بعنوان المستقبل في ملتقى التاريخ [8] مراجع

يتبع |

|||

|

|

|

رقم المشاركة : 5 | |||

|

علماء وا دباء ومفكرين وفنانين وشخصيات هامة من منطقة الشاوية :

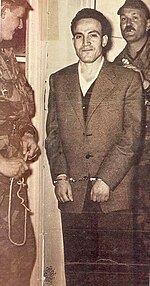

****بعض المجاهدين و القادة **** مصطفى بن بولعيد مصطفى بن بولعيد(1917-1956) شخصية ثورية وقائد عسكري جزائري و يعد أحد قادة الثورة الجزائرية و جبهة التحرير الوطني لقب بـأسد الأوراس و أب الثورة، كان له دور مهم كقائد عسكري في مواجهة الاستعمار الفرنسي ، كما كان قائدا سياسيا يحسن التخطيط والتنظيم والتعبئة كما امتملك رؤية واضحة لأهدافه ولأبعاد قضيته وعدالتها ، وكان يتحلى بإنسانية إلى جانب تمرسه في القيادة العسكرية والسياسية. محتويات حياته مصطفى بن بولعيد من مواليد 5 فيفري 1917 بأريس ولاية باتنة من عائلة أمازيغية ثرية . تلقى تعليمه الأولي على أيدي شيوخ منطقته فحفظ ما تيسر له من القرآن الكريم وبعد هذا التحصيل تحول إلى مدينة باتنة للالتحاق بمدرسة الأهالي لمواصلة دراسته،. الوعي المبكر  مصطفى بن بولعيد حين قبض عليه وهنا لاحظ بن بولعيد سياسة التفرقة والتمييز التي تمارسها الإدارة الاستعمارية بين الأطفال الجزائريين وأقرانهم من أبناء المعمرين. وخوفا من تأثره وذوبانه في الشخصية الاستعمارية أوقفه والده عن الدراسة، لكن طموح الفتى وإرادته في تحصيل المزيد من العلوم دفعه إلى الالتحاق بمدرسة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في أريس وكان يشرف عليها آنذاك مسعود بلعقون والشيخ عمر دردور، وفي هذه الأثناء كان يساعد والده في خدمة الأرض والتجارة غير أن وفاة الوالد في 7 مارس 1935 قلبت حياة الشهيد الذي أصبح المسؤول الأول عن عائلته وهو في الثامنة عشر من عمره. ونظرا لمشاهد البؤس اليومية التي كانت تعيشها الفئات المحرومة أسس بن بولعيد جمعية خيرية كان من أول ما قامت به هو بناء مسجد بآريس للمحافظة على الشخصية الجزائرية وليكون محورا للتعاون والتضامن بين المواطنين، خاصة التصدي لروح التفرقة والتناحر بين العروش التي كانت تغذيها الإدارة الاستعمارية وأذنابها للتحكم في العباد والأوضاع وكان نشاط بن بولعيد الاجتماعي عملا إستراتيجيا يرمي من ورائه إلى توثيق اللحمة والأواصر التي تربط بين أبناء المنطقة للتمسك بها عند الشدائد. في سنة 1937 سافر إلى فرنسا واستقر بمنطقة «ميتز» التي تكثر بها الجالية الجزائرية من العمال المحرومين من كل الحقوق وقد مكنته مواقفه في حل مشاكلهم والدفاع عنهم إلى ترأس نقابتهم. لكن غربته لم تدم أكثر من سنة حيث عاد بعدها إلى مسقط رأسه وإلى نشاطه الأول والمتعلق بالفلاحة والتجارة. ومع الوقت تحول محله التجاري إلى شبه ناد يتردد عليه شباب المنطقة من أمثال مسعود عقون،ابن حاية وغيرهم للخوض في الأوضاع التي كانت تعيشها البلاد. في بداية 1939 استدعي بن بولعيد لأداء الخدمة العسكرية الإجبارية وتم تسريحه في 1942 نتيجة الجروح التي أصيب بها ثم تم تجنبده ثانية ما بين سنتي 1943 و1944 بخنشلة. بعد تسريحه نهائيا برتبة مساعد عاد إلى الحياة المدنية وتحصل على رخصة لاستغلال خط نقل بواسطة الحافلات يربط بين أريس وباتنة. وفي هذه الأثناء انخرط بن بولعيد في صفوف حزب الشعب تحت قيادة مسعود بلعقون وقد عرف بالقدرة الكبيرة على التنظيم والنشاط الفائق مما دفع بالحزب إلى ترشيحه لانتخابات المجلس الجزائري في 4-04-1948 والتي فاز بالدور الأول منها لكن الإدارة الفرنسية لجأت إلى التزوير كعادتها لتزكية أحد المواليين لسياستها. وقد تعرض بن بولعيد إلى محاولتي اغتيال من تدبير العدو وذلك في 1949 و1950. يعتبر بن بولعيد من الطلائع الأولى التي انضمت إلى المنظمة السرية بمنطقة الأوراس كما كان من الرواد الأوائل الذين أنيطت بهم مهمة تكوين نواة هذه المنظمة في الأوراس التي ضمت آنذاك خمسة خلايا نشيطة واختيار العناصر القادرة على جمع الأسلحة والتدرب عليها والقيام بدوريات استطلاعية للتعرف على تضاريس الأرض من جهة ومن جهة ثانية تدبر إمكانية إدخال الأسلحة عن طريق الصحراء دوره في التحضير لثورة نوفمبر  صورة لمجموعة الستة قبل إعلان ثورة نوفمبر 1954 من اليمين إلى اليسار رابح بيطاط ، مصطفى بن بولعيد ، ديدوش مراد ، محمد بوضياف ، الجالسين: كريم بلقاسم و العربي بن مهيدي بعد اكتشاف المنظمة السرية من قبل السلطات الاستعمارية في مارس 1950 برز دور بن بولعيد بقوة لما أخذ على عاتقه التكفل بايواء بعض المناضلين المطاردين وإخفائهم عن أعين العدو وأجهزته الأمنية، وقد أعقب اكتشاف المنظمة حملة واسعة من عمليات التمشيط والاعتقال والاستنطاق الوحشي بمنطقة الأوراس على غرار باقي مناطق الوطن. ولكن بالرغم من كل المطاردات والمضايقات وحملات التفتيش والمداهمة تمكن بن بولعيد بفضل حنكته وتجربته من الإبقاء على المنظمة الخاصة واستمرارها في النشاط على مستوى المنطقة. وبالموازاة مع هذا النشاط المكثف بذل مصطفى بن بولعيد كل ما في وسعه من أجل احتواء الأزمة بصفته عضو قيادي في اللجنة المركزية للحزب. وقد كلف بن بولعيد في أكتوبر 1953 وبتدعيم من نشطاء LصOS بالاتصال بزعيم الحزب مصالي الحاج الذي كان قد نفي في 14 ماي 1954 إلى فرنسا ووضع تحت الإقامة الجبرية، وذلك في محاولة لإيجاد حل وسطي يرضي المركزيين والمصاليين. وبعد ذلك توصل أنصار العمل الثوري المسلح وفي طليعتهم بن بولعيد إلى فكرة إنشاء «اللجنة الثورية للوحدة والعمل» والإعلان عنها في 06 مارس 1954 من أجل تضييق الهوة التي تفصل بين المصاليين والمركزيين من جهة وتوحيد العمل والالتفاف حول فكرة العمل الثوري من جهة ثانية. وبعد عدة إتصالات مع بقايا التنظيم السري OS تم عقد اللقاء التاريخي لمجموعة الـ22 بدار المناضل المرحوم الياس دريش بحي المدنية في 24 جوان 1954 الذي حسم الموقف لصالح تفجير الثورة المسلحة لاسترجاع السيادة الوطنية المغتصبة منذ أكثر من قرن مضى. ونظرا للمكانة التي يحظى بها بن بولعيد فقد أسندت إليه بالإجماع رئاسة اللقاء الذي انجر عنه تقسيم البلاد إلى مناطق خمس وعين على كل منطقة مسؤول وقد عين مصطفى بن بولعيد على رأس المنطقة الأولى: الأوراس كما كان أحد أعضاء لجنة «الستة» «بوضياف، ديدوش، بن بولعيد، بيطاط، بن مهيدي، كريم». ومن أجل توفير كل شروط النجاح والاستمرارية للثورة المزمع تفجيرها، تنقل بن بولعيد رفقة: ديدوش مراد، محمد بوضياف ومحمد العربي ين مهيدي إلى سويسرا خلال شهر جويلية 1954 بغية ربط الاتصال بأعضاء الوفد الخارجي «بن بلة، خيضر وآيت أحمد» لتبليغهم بنتائج اجتماع مجموعة الـ22 من جهة وتكليفهم بمهمة الإشراف على الدعاية لصالح الثورة. ومع اقتراب الموعد المحدد لتفجير الثورة تكثفت نشاطات بن بولعيد من أجل ضبط كل كبيرة وصغيرة لإنجاح هذا المشروع الضخم، وفي هذا الإطار تنقل بن بولعيد إلى ميلة بمعية كل من محمد بوضياف وديدوش مراد للاجتماع في ضيعة تابعة لعائلة بن طوبال وذلك في سبتمبر 1954 بغرض متابعة النتائج المتوصل إليها في التحضير الجاد لإعلان الثورة المسلحة ودراسة احتياجات كل منطقة من عتاد الحرب كأسلحة والذخيرة. وفي 10 أكتوبر 1954 التقى بن بولعيد، كريم بلقاسم ورابح بيطاط في منزل مراد بوقشورة بالرايس حميدو وأثناء هذا الاجتماع تم الاتفاق على: